ここから先、あなたが改めて触れていくのは

「コピーライティング」

という概念です。

世の中でよく耳にする“ライティング”ということばの中でも、どこか異彩を放つものかもしれません。

もし

それって広告用の短いキャッチコピーだよね?

長い文章よりは簡単でしょ

と思ったなら、ある意味それは自然な印象かもです。

ですが、実際にはそんな単純な境地に留まらないのがコピーライティングの面白いところ。

むしろ、わずか数行、あるいはたった一行の“ことば”が、読み手の心にどれほどの余韻や衝撃を残せるか。

それを知ってしまうと、その奥深さに惹き込まれて離れられなくなる可能性すらあるのです。私はそれです。

あなたも、ほんの一瞬目にしたフレーズや何気なく耳にした一言で「えっ、そんな解釈もあるの?」と、大きく心を動かされた経験があると思います。

あるいは、たった一行でやけに心を抉られたり、逆に「うわ、それはドン引きだわ」と思うことはないですか?

そのように、ほんの短い“ことば”が発する力はいつも想像以上で、私たちの思考や感情を塗り替えてしまうのです。

コピーライティングは、その“塗り替えの技術”を意図的かつ戦略的に研ぎ澄ます行為だ、とも言えるかもしれません。

では、なぜ同じ情報でも、フレーズひとつで反応が激変してしまうのか。

論理的には同じ内容を伝えているのに、なぜ表現を変えるだけで「気になって眠れない!」とか「なんかもう興味失せた」となるのか。

正直、完璧に言語化するのは難しい要素があります。

人の感性は複雑で、論理に還元しきれない部分があるからです。

しかし、それこそがコピーライティングの不思議な魅力であり、ここではその“何とも言えない魅力”を少しずつ解きほぐしていけたらと思います。

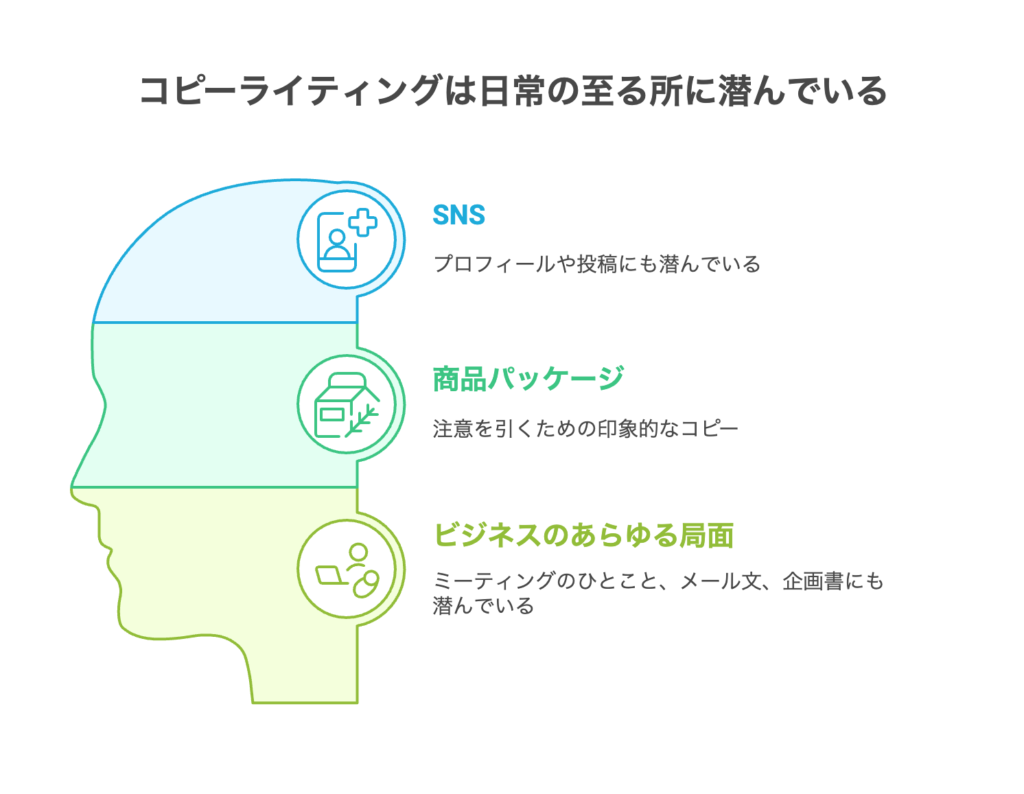

もし「やっぱり広告の話でしょ? 自分には関係ないなー」と感じているなら、ぜひもう少しだけ、日常を振り返ってみてください。

SNSのタイムラインに流れる一言、電車の中吊り広告に踊る短いコピー、届いたLINEの妙に面白いメッセージ。

それらがあなたの心や行動に軽く影響を及ぼすのは、よくあることですよね。

コピーライティングは決して一部のプロだけの技術ではなく、“日常のどこにでも存在できる力”なのです。

コピーライティングの定義と役割

コピーライティングとは何か。

ひとことで言えば、

「人の心を引き寄せる短い文章術」

これだけ聞くと漠然としていますよね(笑)

しかも、世間的なイメージだと「広告コピーを作る仕事」という印象が強いと思います。

駅や街角で見るポスターの見出し、ネット広告のバナーに載ったフレーズなど、目に触れるのは確かに広告コピーが多いから仕方がないです。

けれど、この講座で探求したいのは、そうした広告限定の話ではありません。だって広告のお仕事してないですよね?

もっと広い意味での“短い文章の影響力”を、いろんなシーンに応用する視点を持っていただきたいのです。

たとえばSNSの投稿やYouTubeのタイトル、ブログの見出し、さらに“プレゼンのスライドの一文”や“企業理念を一言でまとめたフレーズ”も広義のコピーライティングに含まれると考えてみてください。

コピーライティングを使える場面は本当に広告だけですか?

要は、「短いけれど強い引力を持つ文章を生み出す」ことがコピーライティングの大枠です。

ではその“引力”が具体的にどう生まれるのか。

理詰めで設計できる面もあれば、発想の飛躍や感覚が大切な面もある。

科学と芸術のハイブリッド感すら感じます。

だからこそ、“定義づけが難しい”とも言われがち。定義づけが難しければ実行も難しくなる。

ただ、この講座ではあえてその曖昧さを楽しみながら、実例やワークを通して「自分らしいことばで相手を惹きつける」道を模索していただきたいのです。

曖昧な概念だからこそ、コピーライティングには終わりもなければ正解は全てなのです。面白いです。

セールスライティングとの“兄弟性”──似て非なるアプローチで新境地へ

セールスライティングとコピーライティング。

この両者を並べると、「あれ、ほとんど同じじゃないの?」と思う方もいると思います。

実際、どちらも“何かを広める文章”を扱うため、重なり合う部分が大きいのは確かです。

ただ、目的や目標が違うんですね。

セールスライティングは「即行動させる」こと、つまり“商品購入”や“申し込み”を最優先に考えます。

一方、コピーライティングは“行動させる”よりも先に、“惹き寄せる・興味を抱かせる・イメージに引き込む”ことを重視する傾向が強い。

たとえばあなたが「新商品を訴求したい」とき、セールスライティングなら“特典”や“期間限定”など、とにかく購入欲を刺激しそうな要素を前面に出すと思います。だって売りたいですからね。

コピーライティングなら、もっと抽象的なイメージやストーリーをあえてメインに据えるかも。売りたいというより、「知って欲しい、広まってほしい、共感してほしい」になるわけです。

結果的に、読者が感じる印象や興味の方向性が変わるわけです。

もちろん“売る”ことにも繋がるけれど、その過程としてまず“気持ちをそそる”ことにフォーカスしている。

そこがコピーライティングの真骨頂です。

そして、私が思うセールスライティングとコピーライティングの分かりやすい差異は、

セールスライティングはその場の売上を、

コピーライティングはLTVを最大化する。

です。

今すぐ行動!タスク

- あなたが商品やサービスを宣伝するとき、まず「即売」を狙うか、あるいは「とにかく興味を持たせる」を狙うか、どちらを重視しているか考えてみましょう。

- もし意識していなかったなら、どちらに力点を置くかでコピーの書き方が変わることを想像してみてください。

単なる広告文言にとどまらない──ビジネス全方位で威力を発揮

よくある「キャッチコピー10選!」みたいなまとめサイトを見ると、広告の世界から抜粋されたフレーズばかり。実際、広告コピーは面白いんですけど…

しかし、コピーライティングの発想はもっと自由に使っていいはずです。

たとえば、あなたが個人でSNSを運用していて「プロフィールをどう書けば目を留めてもらえるか悩む…」と思うなら、コピーライティングの知識が役立ちます。

SEOサイトのタイトルでも、コピーライティングの知識があればクリックを促すことができます。

あるいは、Zoom会議の冒頭で自分を一言で表す時に、気の利いたフレーズを添えられれば、相手の心に残るかもしれません。

要は広告だけが舞台ではない。

“短いながらも説得力や親近感、あるいは衝撃を与えることば”が潜む場所なら、コピーライティングはどこにでも活かせるのです。

実はあなたも日々の生活で気付かぬ間に“コピー”を書いているかもしれない。

名刺代わりのSNSプロフ、イベント名、社内の回覧文のタイトル……そこにもっと力を込めれば、周囲の人が「ん? 面白そう」と足を止めてくれる瞬間が増えるはずです。

それが積みかさなると、あなたが面白い・素敵という認識に変わっていきます。

今すぐ行動!タスク

- あなたが最近書いた「短いフレーズ」(SNS投稿のタイトル、メモの見出しなど)を3つ思い出してください。

- もし少しコピーライティングの視点で書き直すとしたら、どんなイメージにしたいですか?

例:「インパクトを強める」「かわいらしさを演出する」など、目標を1つ立てるだけでも次の文章が変わる。

自分視点のことば──個性を活かして“唯一無二”の表現を作る

コピーライティングは“自分の色をストレートに反映しやすい”とも言えます。

なぜなら、何百文字・何千文字も書く文章だと定型にハマりがち(というか型無しでそれを書けるのはもはや才能です笑)ですが、短いコピーは“ほんの一息”で個性を差し込めるからです。

ふだん使っている口癖や独特の感性をそのまま盛り込んでも、その短さが逆にインパクトを強くする場合がある。

たとえば「お腹がすいたから作ったカレー」だと普通の説明で終わります。

でも、「飢えた心が走り出すカレー」と言ってみたら、“は?飢えた心…? どういうこと?”と興味が湧きますよね。

そこにあなたのユーモアや世界観が凝縮されるわけです。

これは特に“自分だけの味”を濃く出したい人にぴったりで、長い文章だと冗長になりがちな人でも、短いコピーだからこそセンスが光る可能性があるのです。

今すぐ行動!タスク

- 「自分がよく使う口癖や独特の表現」は何か、3つくらい書き出してみてください。

- それをどうやったら“短いコピー”にできるか想像すると、“自分の個性”を活かすヒントが見つかる。

ことばで作る世界観

大げさじゃない?たった1行や2行で何かの“世界観”が伝わるの?

と疑問に思う方もいるでしょう。

数文字で大きな物語を表現できるのか。

でもね、実は結構ある話なんですよ。

たとえば書籍の帯やセミナーのタイトル、映画のキャッチコピーなど、作品の空気感を象徴するひとことが掲載されていますよね。

それを見ただけで「あ、観たい」と思った経験はないでしょうか。

1行のことばで人を動かす事例は、探せばいくらでも出てきます。

例えばこんなの。

- 「結婚しなくても幸せになれるこの時代に、私は、あなたと結婚したいのです。」 – リクルート『ゼクシィ』 (2017年)

- 「まだ会ったことのない君を、探している。」 – 映画『君の名は。』 (2016年)

- 「やめられない、とまらない」 – カルビー『かっぱえびせん』 (1969年)

人を、社会を動かすことばは意外と短かったりします。

フレーズ一つで印象を塗り替える──一撃でブランドイメージを変える

似たような機能を取り扱っていても、フレーズひとつで印象は大きく変わります。

お店の看板に「眠らないチーズケーキが、あなたを待っている。」と書かれていたら、どんなケーキなのか想像してワクワクしませんか?

普通なら「当店人気のチーズケーキ、深夜まで販売中!」みたいな常識的フレーズにしてしまうところを、“眠らないチーズケーキ”とするだけで妄想がかき立てられるのです。

これがコピーの醍醐味であり、“一行”の破壊力というわけですね。

そして、上手なコピーやフレーズは「説明しきらずに余白を残す」ことで、読み手側に想像させるんですよね。

今すぐ行動!タスク

- 思い出す限り「この短いフレーズで惹きつけられた」という事例を1つだけ挙げ、なぜ惹かれたか書き出してください。

- 具体的な理由を考えてみると、“イメージ先行の魔力”がどこから来るのかわかりやすくなります。

“言語表現×ブランド”の差別化──曖昧な印象を“唯一無二”へアップグレード

多くのブランドや商品が似たような外見・スペックで競い合う現代では、ほんのひとことが“唯一無二”の個性として機能します。

スペック的には大差なくても、言語表現だけで「ここにしかない雰囲気」が伝わる。

一方、奇抜なら何でもいいというわけではなく、あなたやブランドの本質と噛み合わない表現を使うと違和感が残る。

たとえば可愛らしいブランドが突然ゴシック調の怖いコピーを掲げても、「なんやねんそれ」となるわけです。

だからこそ、自分や商品の本質を理解したうえで、そのエッセンスをうまく凝縮するのが重要で、そこさえ噛み合えば、コピーはただのアピールではなく“惹きつける力”に化けるんです。

今すぐ行動!タスク

- あなたや自社の“本質”をひと言で言うなら何か、まず書き出してみてください。

- そのうえで、どんな言語表現ならこの本質を凝縮できるか考え、3通りのバリエーションを作る。

“らしさ”が最も出るフレーズはどれか、比べてみると面白いです。

表面的キャッチと“根底のストーリー”──心を揺さぶるメッセージ

「派手なことば遊び」と「深みのあるコピー」を分けるものは、“裏に物語があるかどうか”です。

ただ奇抜なだけの表現は、読者から「薄いな…」と思われる可能性が高い。

しかし、あなたが抱えている背景や商品開発ストーリーなど“本物の物語”を匂わせられれば、表面上は短くても読者が勝手に想像を巡らせてくれます。

たとえばカフェの店先に「チクチクと胸を刺す音が、コーヒーには紛れ込んでる」と書いてあったら、一見意味不明ですが、例えば店主にこんなストーリーがあれば・・・?

店主の父親はジャズピアニストだったが、若くして他界。

家には傷だらけの古いレコードがたくさんあり、針がレコードをトレースするときに「チクチク」とノイズが入る音をいつも聞いていた。

その音を聞くたびに父親の姿を思い出して胸が痛んだが、それでも音楽自体は大好きだった。

コーヒーを淹れているとき、レコードノイズに似た微かな音(お湯が落ちる音や豆がはぜる音)が聴こえ、「あの頃のチクチクした胸の痛みも、このコーヒーに溶け込んでるんだな」と感じている。

店先でコピーが気になって、店の中でこのストーリーが分かる仕組みになっていれば、もう一発でファンになるはず。

今すぐ行動!タスク

- 商品やサービスのストーリーを1段落だけ書き出し、そこからキーワードを3つ抜き出す。

- 抜き出したキーワードを、短いコピーに活かせないか(“匂わせる”形で)考えてみる。

ただキーワードを羅列するのではなく、“なぜか気になる”感じを意識してみてください。

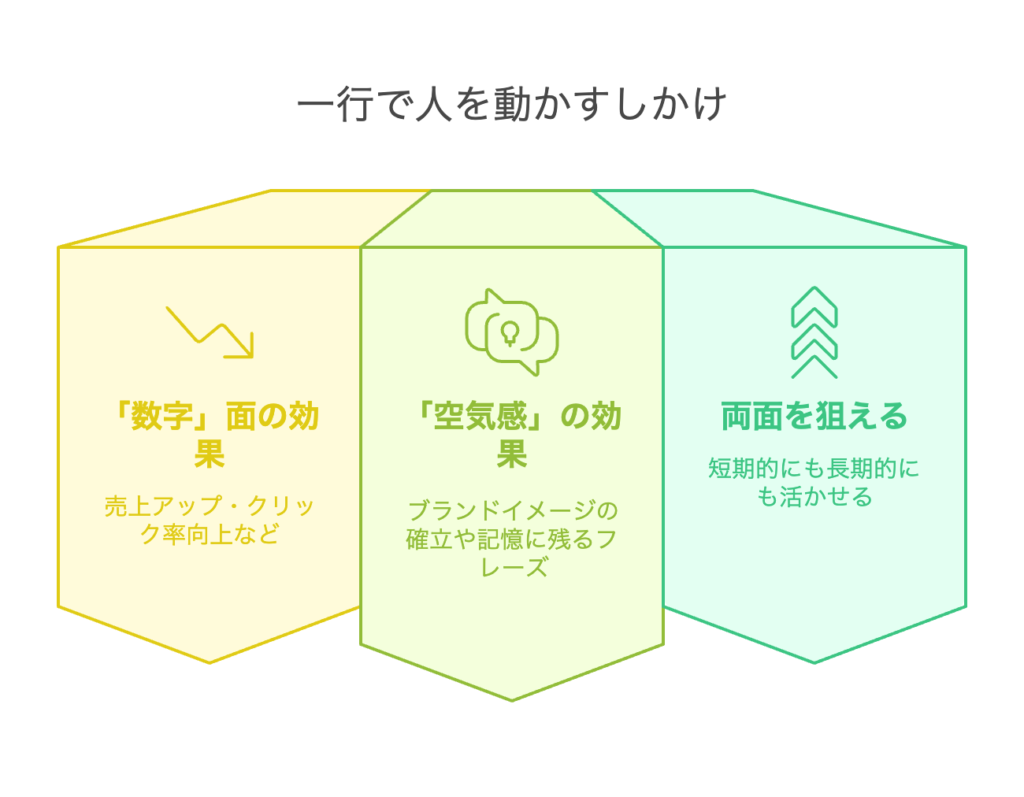

コピーが生み出す“数字”と“空気感”

コピーライティングには、“数字”を伸ばす実利的な面と、“空気感”やブランドイメージを変える芸術的な面の両方があります。

ここでは、その二面性がいかに役立つかをもう少し具体的に見ていきましょう。

瞬時に売上2倍も狙える──強烈なインパクトを与えることばの破壊力

一言で売上が2倍とか3倍になる話は、意外とよく聞きますし、実際にあります。

そんなに都合よく変わる?

と疑うかもしれませんが、商品紹介の冒頭を変えただけ、広告バナーのフレーズを一工夫しただけで、クリック率や購買率が飛躍する例はマジで珍しくないです。

これは人間の心理的仕組みが大きく関与していて、“具体的なメリット”よりも先に想像力をかき立てられると急に興味度が爆上がりするから。

コピーライティングはそんな人たちを引き寄せるのが得意分野です。

長期ブランド育成──“記憶に残る”表現でファンを増やす

また、コピーライティングを磨けば、短期的に売上を上げるだけでなく、長期的に“ブランドの記憶”としてコピーを残す戦略も使えるようになります。

同じフレーズを繰り返し打ち出して、だんだんと

そのコピー=あなたのブランド

という認識を作っていくわけですね。

結果として、それがファンのコミュニケーションツールになったり、SNSでシェアされやすい合言葉になったり。

そうなるともう単なる広告を超えて、ブランドの“文化”みたいなものになっていく。

今すぐ行動!タスク

- 何かしらの商品やブランドで、「一度で覚えてもらう」という強烈な印象を狙うのか、「何度も見せてじわじわ浸透させる」のか、どちらが合いそうか考えてみてください。

- 合っているほうを選び、今使っているコピーをどう変えれば、その戦略がより活きるかアイデアを3つ書き出してみましょう。

実例:たった5文字で変わった世界

いくつか、有名な事例を簡単に取り上げてみます。

お口の恋人(ロッテ, 1958年頃)

お菓子メーカー・ロッテが1950年代後半から使い続けるキャッチコピー「お口の恋人」は、たった5文字で「誰からも愛される企業でありたい」というブランドビジョンを表現しています。

ガムやチョコなど商品名を直接含まないこのことばが、「口寂しい時に恋しくなる存在」というメタファーでロッテのイメージを親しみやすく転換しました。

長年のCM効果もあり、企業メッセージ調査では企業名想起率(コピーを聞いて社名を連想できる率)で、2001年以降十数年連続1位を記録しているそうです。

まさに“短いフレーズ”が企業イメージを支えた好例ですし、今でも使われ続けているコピーです。

生きろ。(『もののけ姫』, 1997年)

1997年公開のジブリ映画『もののけ姫』で、コピーライター糸井重里さんによる「生きろ。」というコピーが広告に大きく打ち出されました。

たった三文字+句点のシンプルさでありながら、作品のテーマである「命の尊さ」を象徴し、人々の心に強烈な印象を残したと言われています。

実際に映画は観客動員1420万人、興行収入193億円を記録し、当時の日本映画興行記録を塗り替える大ヒットに。

わずか一言が、その“躍進”を後押しした大きな要因だったわけです。

お、ねだん以上。(ニトリ, 1990年代)

家具のニトリは1990年代から「お、ねだん以上。」をテレビCMなどで展開。

「お値段以上」ではなく間に読点を入れて少し変わった響きにすることで、意外性やリズムを持たせつつ「値段以上の価値」を打ち出しました。

認知度が飛躍的に向上し、「お、ねだん以上。ニトリ♪」と耳にすれば誰もがニトリを想起するように。

結果、企業メッセージ想起率トップクラスを長年維持し、ニトリの急成長を支えたと言われています。

第1章のまとめ

ここまで読んでみて、「コピーライティングって、短い文章を自在に操るスキルであり、感じ方や数字を大きく変えうるものなんだな」とイメージできたでしょうか。

真似しようと思えばすぐにでもできそうで、でも実際は意外と難しい。

だからこそ、この講座では理屈だけでなく、具体的なヒントや発想法を紹介しながら、あなたなりの「面白い一行」を作り出すサポートをしていきたいと思っています。

もし「ほんの数文字で人生を変えられるほどパワーがあるとは思えない」と感じているなら、その疑問を抱えたまま先へ進んでください。大丈夫です。

きっとどこかのタイミングで、「ああ、こういうことか」と腹落ちする瞬間が訪れるはずです。

そして、一度その感覚を味わうと、きっともう“短いことば”の持つ可能性に惚れ込んでしまうでしょう。

次の章では、より具体的にあなた自身のブランドや存在感をどう“ことば”で表現していくかに踏み込んでいきます。

売上や反響だけじゃなく、“世界観”をどう描くか。

そこがコピーライティングの真髄ともいえるかもしれません。