個性的なフレーズを生み出す行為は、まるで真っ暗闇をひとりで彷徨いながら、自分だけの宝物を掘り当てる冒険みたいです。アドベンチャーです。RPGです。

誰もが歩く平坦なルートをそのままたどるなら、当然目新しさのないことばやフレーズしか見つからないかもしれませんが、ほんの少し寄り道をするだけで「え? こんな表現アリなんだ」と意表を突かれるような一行に出会えるのです。

ここでいう“個性的”とは、ただ奇をてらったり、常識をはみ出してみせたりすることではなく。

むしろ「なんだ、これ?」と思わず振り向いてしまうような“磁力”を帯びたような言い回しを指します。

ここを履き違えちゃうと、「変わったことを頑張って言おうとしているんだなぁ」と憐れみの目を向けられちゃいます。悲しいです。

イメージしてみてください。

チラッと見ただけなのに、なぜか頭から離れないコピー。

次の日もふと思い出してしまうフレーズ。頭からずっと消えてくれない誰かのセリフ。

そんな小さな引っかかりこそが“差別化”の強力な源になるのです。

もしあなたが

「自分が書くと、

どうもありきたりで埋もれてしまう」

と感じているなら、ここで紹介する方法を試してみてください。

意外なほど自由な“遊び”や“実験”の中からしか生まれない“あなただけのことば”が、きっと転がっているはずです。

とはいえ多くの人が「それはわかるけど、具体的にどうやってそんなフレーズを考えるの?」となることは明白。

残念ながら、“これをやれば一発成功”という魔法の方法は存在しません。

むしろ、様々なトライ&エラーを通じて偶発的に生まれたアイデアが、意外な形で“当たり”になるのがコピーライティングの世界です。

なのでまずは“挑戦を楽しむ姿勢”を身につけることです。

「この表現なんかキモくない?」とか「恥ずかしいかも」と思うのは自然な感情。

でも、“ちょっと変”が生む違和感こそ、読者の脳裏に小さな火花を飛ばすきっかけになるのです。

違和感がないことばは、読み飛ばされてしまう、聞き流されてしまうことばです。

臆病になりすぎると何も変化が起きません。

どこにでもあるフレーズになって埋もれてしまうだけです。

少しだけ勇気を出して道を踏み外したときに、「あ、こんな面白い景色があったんだ」と驚く瞬間こそが、あなたのコピーを圧倒的な存在にしてくれるのです。

フレーズメイキングの基礎

フレーズメイキングというと、何か高尚なセンスや天賦の才能が必要と思いがちですが、実は小さな工夫や挑戦の積み重ねで培われる面が大きいのです。

どんな名コピーを量産するライターも、最初から完璧だったわけではなく、試行錯誤の連続で少しずつ自分らしいことば遣いを確立していったわけです。

ここでは、そんな“試行錯誤”を具体的にどう始めればいいか、いくつかの切り口を紹介しますね。

実験的コピーの作り方──常識を壊し新たな扉を開く

まずは試行錯誤の前提として、“失敗前提”の気楽な姿勢を持ってください。

一発でゴールはできません。「誰でも簡単!一瞬で最強のコピーが作れる方法!闇のノウハウ!」みたいなのはマジでないです。

何か商品やブランドを宣伝したいなら、当然“正解に近い”表現を本番で使いたいものだと思います。

でも最初から「上手くやらなきゃ」と気合いを入れすぎると、かえって発想力が萎縮してしまってしょうもない面白くもないコピーしかできないです。

そのため、最初は“実験用のコピー”を作るのがオススメです。

あらかじめ「これは実験だから変でもいい」と割り切って書いてみる。

そうすると、“暴走”しやすくなるのがむしろメリットになるのです。

例1:「風が気持ちいい夜ですね」というフレーズを、「よる かぜ、きもち、いいよる?」とあえて砕けた言い回しに変えてみる。

もはや文法的におかしいし、読みにくいです。

でも、その中に「音が面白い」「ちょっとリズムがある」といった発見があるかもしれないですよね?

例2:「静かな川の流れ」を「静けさ、ながれ、光、ゆらめく。」とバラバラに書いて句読点を増やすだけで、意味はほぼ同じでも断片的なイメージを連打する形に変わります。

「何だこれ?」と思わせた時点で読者の意識を奪えるかもしれないのです。

こういう実験は何度やってもOKです。

気に入らないならボツにすればいいだけなので誰にも迷惑はかけません。

その中から「あれ、これちょっといいかも?」と思うものが見つかったら、そこで初めて“一人前のコピー”に昇格させてあげればいいのです。

今すぐ行動!タスク

- テーマを一つ決めて、あえて文法を崩したり、句読点を増やしたり、文字を区切ったりして遊んだコピーを3パターン作ってみてください。

- 正直、「これは変だな…」と笑えるくらいでOK。

そこから意外な宝物が見つかるかもしれません。

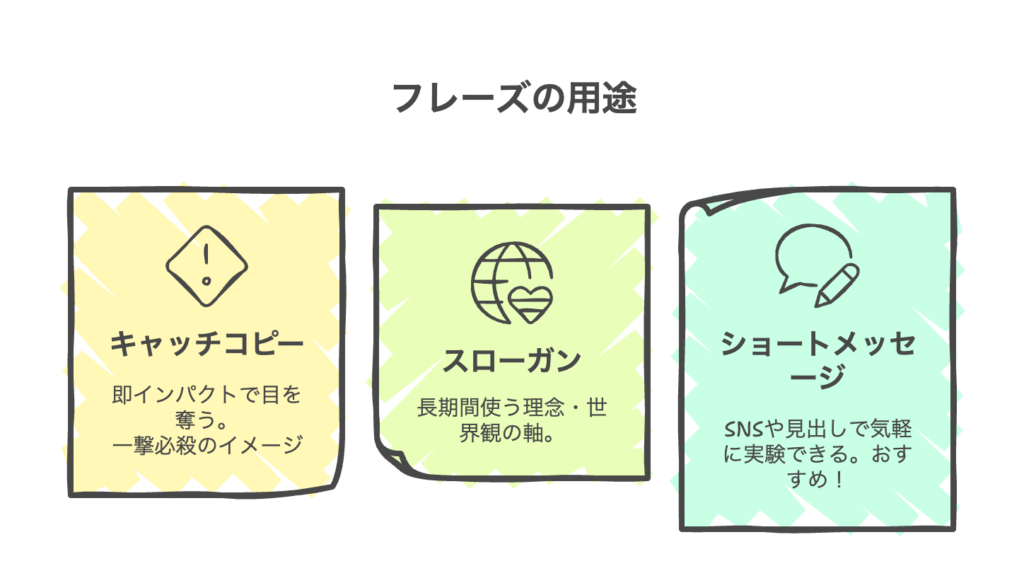

キャッチ・スローガン・ショートメッセージ──目的に応じた最適解を選ぶ

同じ“短いフレーズ”でも、目的が異なれば狙い方も変わります。

ことば遣いやインパクトの度合いが違うからです。

- キャッチコピー

- 短期的な衝撃や注目を得ることがメインの目的

- 広告バナーやポスターの見出しに使われやすい

- “一撃必殺”のようなイメージで、瞬間的に読者の目を奪う

- スローガン

- 企業や商品の理念を伝える“旗印”みたいな感じで、長期間使われる場合が多い

- 「Think Different.」のように、企業の思想や世界観を凝縮している

- あまりコロコロ変えず、ブランドらしさを長く醸成するのが大切

- ショートメッセージ

- SNS投稿やWebの見出し、気軽な一言コメントなど、随時更新できる

- キャッチコピーほど“重責”はなく、フットワーク軽く試せる

- “軽妙な一発ネタ”から“心にしみるつぶやき”まで幅広いアプローチが可能

あなたがどの場面で使うかによって、求める調子や衝撃度が異なります。

キャッチなら思い切りパワフルに、スローガンなら長期的にブレないメッセージ、ショートメッセージなら小回りのきく実験が可能。

こうして“どのカテゴリーに入れるか”を先に決めると、フレーズづくりの方針もハッキリするでしょう。

今すぐ行動!タスク

- あなたが書きたいフレーズは、キャッチコピー・スローガン・ショートメッセージのどれに近いのか、まず分類してみてください。

- それに合わせてどのレベルの衝撃度や継続性を重視するか考えると、フレーズを作る方向が定まりやすくなります。

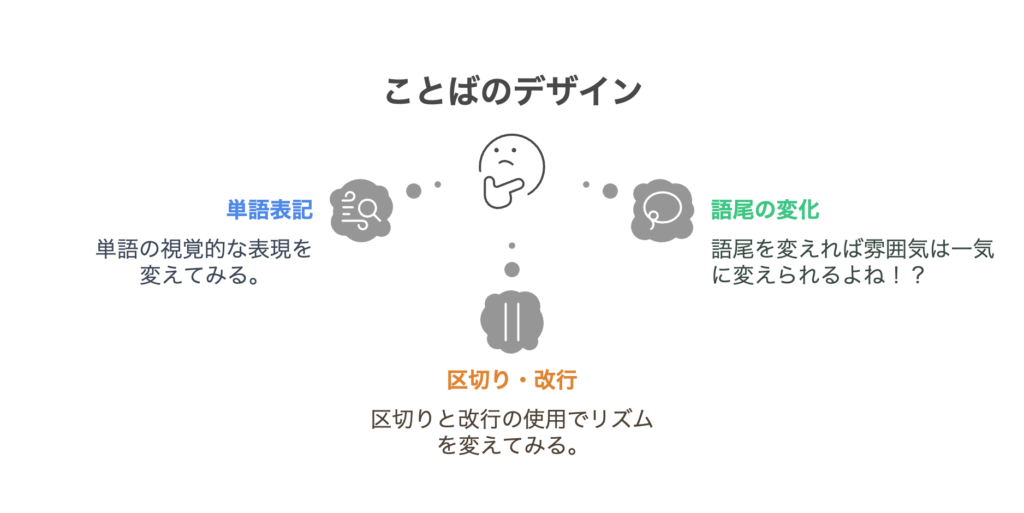

単語・語尾・句読点で生まれる魔力──ことばそのものを“デザイン”する

コピーは文字数が少ないぶん、一語一語が大きなウェイトを占めます。

だからこそ「同じ意味だからどれでもいいや」と選んでは、読者を驚かせる余地がなくなってしまう。

たとえば、「今日は素敵な一日でした」と書くのか、「きょうは、すてき な 一日でした」と書くのか、「今日は…素敵な、いちにちでした。」と書くのか。

わずかな差ですが、受け取る印象はけっこう変わります。

- 同じ意味の単語でも別表記

- すごい・スゴイ・すげえ

- きれい・キレイ・綺麗

- 楽しい・たのしい・タノシイ

- 句読点や改行の位置をずらす

- 「あぁ、そうか。」と打つか「あぁ そうか」と打つか

- どちらも意味は同じでも印象は変わりませんか?

- 語尾を変える

- 「ですよね。」と「だよね?」ではだいぶ温度が違う

- 「だよね!」と「だよね?」でさえ感触は異なる

こうした“微調整”で雰囲気が激変するのが、短いコピーの醍醐味です。

考えすぎて訳がわからなくなることもありますが、そこも含めて“言語デザイン”の面白いポイントなので諦めてどっぷり浸かってください(笑)

今すぐ行動!タスク

- 普段書いているシンプルなフレーズ(例:「今日は楽しい一日だった」)を、単語表記や語尾、句読点の変化だけで3パターン作ってみてください。

- 読み比べると、「微妙だけど何か違う」と感じるはず。

その“微妙な違い”を意識するだけでも、コピーの精度が上がります。

パワーワードで記憶に残す

「パワーワード」は、非常に印象が強く、拡散されやすかったり、記憶に残りやすかったりします。

定義としては、

読者の脳裏に残りやすく、

感情へダイレクトに訴えかけることば

と考えてみましょう。

いわゆる“炎上覚悟”の攻めすぎたフレーズばかりがパワーワードかといえばそうでもなく、ほんの少しの表記ゆれや音の工夫でパワーを宿す場合もあるんです。

語感・リズム・繰り返し──耳にこびりつく“中毒性”のあるコピー

音楽を聴いているとメロディが頭から離れなくなるように、コピーもリズムや韻を踏むと耳にこびりつく効果があります。

日本語でもオノマトペや繰り返し表現でリズムを作ると、「なんか言いたくなる」感が出るわけです。

- 「わくわくドキドキ」

- 「ガヤガヤざわざわ」

- 「ぷるぷるもちもち」

こうした繰り返しは一部の読者には「くどい…」と感じられる可能性もある反面、“クセになる”と評価されることもある。

使い方次第で“音の快感”を利用できるのが魅力ですね。

今すぐ行動!タスク

- あなたのテーマを、繰り返し表現(同じ単語や似た音を重ねるなど)で書いてみてください。

- 普通に書いた場合と、読んだときのリズムや耳に残る度合いがどう変わるか比べてみてください。

“浮かぶビジョン”をことばで描く──読むだけで情景を想起させる

パワーワードのもうひとつの特徴は「読者の頭に映像を走らせる」点です。

たとえば「夕焼けの波打ち際に、昨日と明日の境界線が滲んでいる。」と書けば、実際にそんな境界線はないはずなのに、読者の頭の中には情景が浮かぶ。

もちろん「なんだそれ」と思う人も多いでしょうが、「なんだかすごいシーンが浮かんだぞ?」と心を掴まれる人もいる。

それがまさにパワーワードの本質とも言えます。

今すぐ行動!タスク

- さきほど決めたテーマに対して、“情景が浮かぶ”キーワードを最低2つ入れてコピーを作ってみてください。

- 「風」「光」「アスファルト」「夕立」など、具体的なイメージを連想させることばを散りばめるだけで、読者がその世界を想像しやすくなります。

普通のフレーズに“引っ掛かり”を──スルーされず目を止めてもらう工夫

もしあまり奇抜な表現が好きじゃないなら、あえて“普通のことば”を使いつつ、句読点や改行だけをズラす手もあります。

たとえば「おはようございます」を「おは よう。ござ います?」と意味不明に区切るだけでも、「なんだこれ」と立ち止まらせることは可能。

Xでも、わざと誤字脱字を繰り返してフォロワーの目を止める方法を取っているアカウントがあります。

- 「この方法使えば儲かるに決まってるんですよね」

- 「この方法使えばり儲かるに決まってるんだですよね」

みたいな。

変に造語を作るより、あえて無難な単語を細かく崩すほうが、「え、何この違和感」という感じになりやすいです。

それが“引っ掛かり”を生み、読み手は数秒のあいだ「これはどういう意図?」と頭を回転させるんですよね。

ほんの数秒でも、他の広告やコピーと比べて“より長い時間を獲得”できれば十分に成功と言えます。

今すぐ行動!タスク

- ふだん見かける挨拶や定型文のうち、1つを選んであえて区切り方やスペースの入れ方を変えてみる実験をしてみてください。

- 読んだ人が「これ何?」と突っ込みたくなる違和感こそ、“引っ掛かり”の種になるかもしれません。

実践ワーク:あなたのフレーズを作ろう

ここまでで、“差別化を生む”フレーズとは何か、概念的な話をしてきました。

しかし、頭で理解しただけでは使いこなせません。

結局は手を動かして書いてみるしかないです。

一度やってみると、「なるほど、こうやってズラすのか」と身体感覚でわかるでしょう。

それを繰り返していくと、自然にできる状態になるわけです。

軸となるテーマを決める──“何を伝えたい?”を明確化

まずはフレーズを作りたいテーマを一つ決めてください。

大げさなものではなく、あなたの日常でいい。

「午後のコーヒーブレイク」「週末の読書」「お気に入りのノート」……何でもアリです。

なんでかというと、テーマがないまま抽象的に考えると、面白そうなことばを連発して終わるだけになっちゃうからです。

テーマがあれば連想が多少なりとも一方向へ向かうので、実践しやすくなります。

すでに宣伝したい商品やサービスがあるなら、それをテーマにするのももちろんOK。

今すぐ行動!タスク

- 今日のテーマを決めてください。

(例:「夕方の街」「朝のランニング」「この一杯の紅茶」など) - あとでマインドマップや実験コピーを書くときに使います。

シンプルなテーマほど取り組みやすいです。

マインドマップ+ことばの“組み替え”──新鮮な表現を生み出すアイデア発掘

テーマが決まったら、まずマインドマップを作りましょう。

紙でもデジタルでもOKなので、真ん中にテーマを書いて、周囲に関連するキーワードをどんどん書き足します。

- 例:「午後のコーヒーブレイク」

- 周辺キーワード:香り、苦み、リラックス、黒い液体、マグカップ、眠気、休息、チョコレート……

次に、それらを自由に組み合わせてコピーを作る。

あえて無意味に思える組み合わせを狙うのがコツ。

「黒い休息」「苦みが溶ける午後」「チョコまみれの眠気」など、一見意味不明でもOKです。

ほとんどが“微妙”に終わるはずですが、ときどき

あれ、これ何か面白いんじゃない?

というのが生まれる。

そこが「当たり」への入り口になる。

今すぐ行動!タスク

- テーマを中心にマインドマップを書き、最低5つのキーワードを周囲に出してください。5つのキーワードから、3つずつ連想できるワードを出してください。

- そこから2つ、3つを組み合わせて“おかしな”コピーを10パターン作ってみましょう。

10パターンが無理に感じてもがんばって出すと、その先に妙なアイデアが出ることがあるので諦めずに!(最初は質より量です)

自分オリジナル“ポートフォリオ”構築──フレーズを蓄積し武器に育てる

作ったコピーを一度で捨てず、まとめて保管しておくのがおすすめです。

- GoogleドキュメントやEvernote、Notionなどに箇条書きで残す

- 紙のノートにどんどん貼り付ける

- iPhoneのメモにぶち込む

過去の失敗コピーが、後の成功コピーの種になることも珍しくありません。

10行ぐらい書いて「全部ダメ」と思っても、その中の数語だけが後で輝く可能性がある。

コピーライティングは“多作の中からヒットを引き当てる”みたいな部分が大きいんですよね。

今すぐ行動!タスク

- 自分のコピー専用フォルダを用意し、今回作った実験フレーズを全て保存してください。

- 定期的に見返して「これ、使えそうかも?」と思うものがあれば、一軍に昇格させる。

そういう仕組みを作っておくと、ネタ切れに悩まなくなるはずです。

第4章のまとめ

「差別化したい」と頭で考えているだけだと、結局いつもと同じような表現しか出てこないのはよくある話。

しかし、いざ試行錯誤してみると、「こんな変なコピーになっちゃった…」という笑い話から意外な発見が生まれる。

フレーズメイキングは、そんな“未知との遭遇”を楽しむ作業とも言えます。

あらためてポイントを振り返ると、

- 実験的に遊ぶ:最初から正解を狙わず、失敗歓迎で書きまくってみる

- 目的を意識:キャッチコピー・スローガン・ショートメッセージなど、使う場面をイメージする

- 細部にこだわる:単語・表記・句読点などをいじるだけで雰囲気が激変したりする

- 大量生産:ボツ覚悟でたくさん書き、そこから“宝石”を見つける

魔法の公式なんてないからこそ、あなたの感性が大きく活きてくるのです。

もし「そんな奇抜なのはちょっと…」と思っても、ほんの少し踏み出してみるだけで“差別化の入り口”が見えてきます。

そこにこそ、人の印象に残る“個性”が隠れているんですよね。

そして、その積み重ねはやがてブランディングにも結びつき、“何だかこの人の書くフレーズは面白いよね〜”と認知され始める。

そのときあなたはもう“自分だけのコピー”を持っていると言えます。

次の第5章では、この“差別化”したことば達をどうコンセプトへ練り上げるかに迫ります。

個性的なフレーズがあっても、一貫したストーリーやテーマと結びついていなければ“使いどころ”がありません。

だからこそ、コアとなるコンセプトと絡めて、あなたのコピーを“本格的なブランドメッセージ”へ成長させるステップを踏む必要があるわけです。

ここまで実験的に書き散らかすことを推奨してきましたが、次はそれをどうまとめ、力強いコンセプトを表現するのかをみていきます。

遊び心とブランディングの軸がガッチリ噛み合ったとき、“唯一無二”の世界が広がるはずです。