自分の世界に閉じこもっていないか

文章を書くなら、「相手がいる」という事実を絶対に忘れないでください。

言ってしまえば、セールスライティングの本質は「相手がいる」ことだと言っても過言ではないかも。

どんなに情熱的に書いても、

どんなに面白い文章でも、

どんなに悲しい文章でも、

読んでくれる相手がいないと

“コミュニケーション”は成立しません。

この文章も私が一人で書いていますが、あなたが読んでくれるからこそ成り立っているのです。

あなたに読んでもらうまで、この文章はまだ文章になっていないとも言えます。

書き手目線だけの危険性──読者の興味を見落とす機会損失

情熱を注いで商品のこだわりを伝えたのに、全然売れない…

SNSに日々投稿してるのに、なぜか反応が上がらない…

こんな経験があるはずです。

ライティングで一番落とし穴になっている部分かもしれません。

これが続くと立ち直れなくて

「文章書くのなんかやーめた」

となってしまいます。

原因を一言で言うなら、“書き手だけの視点”で突っ走っていること。

「これほど素晴らしい商品だから、細かい仕様まで全部語り尽くそう」と思っていても、

読者は「んで、それ私の悩みをどう解決するの?」の方を知りたいものです。

いくら「この機能がすごい!」と熱弁しても、読者が「それで私にどんなメリットがあるの?」とピンと来なければ、興味を失ってしまいます。

さらに「すごいだろ!」を強くアピールしすぎると、「押し売りっぽい」とか「なんか必死でキモい」と敬遠される可能性が高いわけです。

ちょうど、会話をするときに

「延々と自分の話ばかりする人が煙たがられる」のと同じ。

セールスライティングでも、読者目線を欠くとせっかくの機会を失うことになりがちです。

読者目線は大前提中の大前提なのでこの先も何度も登場しますが、その度に思い出してください。

今すぐ行動!タスク

- あなたが最近書いた文章(ブログ、SNS投稿、商品紹介文など)を1つ選び、冒頭で「読者が本当に知りたい情報」を提示できているかチェックしてください。

- 「自分が言いたいこと」ばかりプッシュしていないか、改めて確認してみましょう。

顧客の興味を置き去りにする損失──目の前の“潜在売上”を取り逃す要因

「買って欲しい」「売りたい」と思いながら、もし読者の興味を引けない文章を量産しているなら、大きなチャンスを逃し続けていると思ってください。とってももったいないことです。

たとえばSNSの投稿で、冒頭の数文字が読者の心をつかまなければ、その先にどれほど有益な情報があっても最後まで読まれない。

「その先を読んでさえもらえれば、

1万円の商品が売れる」

↑こんな状態でも、”その先”を読まれなければ1つも売れないのです。

そして大体の場合、「文章のセンスが足りないから…」と自分を責めちゃいますが、構成や視点がズレているだけのケースの方が多い。というかほとんどです。

- 最初に読者が求めていることを提示しているか?

- 自分が語りたい点ばかり書いていないか?

こうしたズレを修正し、読者が「これって私のことかも」と思えるように構成を変えるだけで、反応が劇的に変わることも珍しくありません。

今すぐ行動!タスク

- あなたの文章の冒頭2~3行を読み返し、「読者が求めている情報」を提示できているかチェックしてみましょう。

- 「スペックの羅列」や「書き手の自己満足」に偏っていないか、一度客観的に確認してみるといいです。

ここまでで、「読者の視点」がいかに大切か少し見えてきたでしょうか?

でも読者目線が大事だとはわかっていても、具体的には?と思っちゃうと思います。

なので次に、“読者目線”とは何なのか、その具体的な捉え方を深掘りしていきます。

読者目線とは何か──理想と悩みのズレを見つける

読者がいるのはわかるけど、どうやって相手の目線に立てばいいの?

私も最初は同じ疑問を持ちましたが、ポイントを押さえれば一気に読者との距離が縮まります。

「ゴール」と「いま抱える苦痛」を深く掘り下げる──本気で共感を得る切り口を探る

セールスライティングでは「読者の悩みや理想を描写しよう」とよく言われます。ここまでの私でさえ言ったと思います。

しかし、多くの人が表面だけ「〜に困ってませんか?」と書くだけで済ませがちです。

本当に必要なのは、どれだけ深く痛みや望みを描き出せるか。

たとえばダイエット商品なら、「痩せたい」だけでは片付かないはず。

- 「運動する時間がない」

- 「食事制限するとストレスが溜まる」

- 「家族と別メニューを作るのが面倒で挫折する」

理想も「体重を落とす」以上に、「健康診断で○○と言われたくない」「夏に海で水着を着て堂々と歩きたい」とか、より具体的な想いがあるかもしれませんよね?

今すぐ行動!タスク

- あなたが販売・紹介したい商品やサービスにおいて、「読者の抱える悩み」と「理想の未来」を3つずつ書き出してみてください。

- それらがどれだけ具体的か、もう一歩踏み込めるかを確認してみましょう。

あなたの熱量は読者に届いているのか──一方的な想いを“買いたい気持ち”に変換

「商品は本当に素晴らしいのに、読者がそこまで興味を示してくれない…」

こんな悩みもあるはずです。

セールスライティングで大事なのは、読者が求めるものと書き手の情熱を“どれだけうまく重ねるか”です。

ただ「めちゃくちゃ優秀です!」と押しつけても、読者がそう感じなければ空回り。

相手が優秀さを感じないのであれば、優秀ではないのと同義です。

- まず読者の理想や悩みに寄り添い

- 「だからこそ、この商品(サービス)があなたを救えるのです」とつなげる

この流れがあって初めて、書き手の熱量が読者に伝わり「試してみようかな」という気持ちになってもらえるわけです。

想像よりずっと人間は自分のことしか考えていません。

自分と商品の必要性を重ねてやっと、商品に興味を持つことになるわけです。

今すぐ行動!タスク

- あなたのセールス文や投稿で、特に情熱を込めて書いた部分(=強くアピールしている部分)を探してみましょう。

- そこが読者の悩みや理想と本当に結びついているか、改めて見直してください。

- もし結びついていなければ、「どう書けば読者が“自分のことだ”と思うか」1行だけでも修正案を考えてみましょう。

ここからは、読者をより正確に捉えるためのお話に移ります。

地味だけど超大事なリサーチのお話です。

“読者を知らない”まま書くのは限界がある

読者目線は非常に重要です。

正直、読者像を曖昧にしても「型」に沿って書けば、それなりに“それっぽい”文章は作れるかもしれません。

しかし、それではどこかで数字の頭打ちが出てくるもの。

読者はバカじゃありません。「なんか違和感」を察しています。人間味がない文章は第六感で刺さりません。

そして、相手はあくまで生身の人間で、千差万別の悩みや価値観、人生や大切なものを持っています。

リサーチの威力で文章激変──生の声が「これだ!」を生む

「どうせうちの商品を買うのは、なんとなくダイエットしたい女性でしょ」

とか

「なんとなく稼ぎたい人がコンテンツを買うんでしょ?」

と雑に想定していませんか?

これでは「少し優しい言葉で書けばいいかな」程度のアイデアしか浮かばず、実際には誰にも刺さらない可能性が非常に高い。

だからこそリサーチが重要。

- SNSで関連キーワードを検索して生の声を拾う

- 競合のレビューや口コミを読む

- 実際のユーザーに意見を聞く

これらは一例ですが、これだけでも、「思ったより“家族と同じ食事メニューで痩せたい人”が多いな」とか、

「運動は朝より夜がいいのか…」とか

「1ヶ月3万円稼げれば十分な人が一番多かったな」など、意外な共通点が見つかったりします。

そうした情報を文章に盛り込むと、読者は「あるある! やっぱりそこ困ってたんだよね」と自然に共感してくれます。

今すぐ行動!タスク

- X・インスタ・ThreadsなどのSNSで、あなたのテーマに関連するキーワードを検索し、3つのアカウントの投稿をいくつか読んでみてください。

- 見込み客がどんな言葉で悩みを表現しているかをメモし、そのまま文章に反映できないか考えてみましょう。

ペルソナで“個別の物語”を描く──「自分事だ」と思わせる

リサーチで得た情報をまとめるだけでも有益ですが、さらにおすすめなのがペルソナ設定です。

よく言われていることですが、セールスライティングでも非常に重要なのでお伝えしておきます。

代表的な読者層を象徴する「たった一人の具体的な人物像」を作り上げ、それに向けて書くイメージですね。

たとえば…

「34歳、子どもが2人いて夕方までパート勤務。夜は家事・育児で運動する余裕がない。健康診断も要注意と言われ、いま一番の悩みは“食事制限はつらいけど痩せたい”」

こういった「人物像が明確になっている」という状態だと、

「こういう悩み方をしているなら、こう書こう」と読者目線が自然に湧いてきます。

「みんなに刺さるように書く」よりも、一人に深く響く文章のほうが結果的に多くの人を惹きつけるものです。

こればっかりは勇気を出して一人を狙って書いてみないと分かりません。

だって普通に考えたらみんなに刺さりそうな文章の方がみんなに刺さりそうに思いますもんね。

今すぐ行動!タスク

- リサーチした情報をもとに、ペルソナを1人作ってみてください(年齢、生活パターン、抱えている悩みなど詳細に)。

- そのペルソナに話しかける形で、冒頭文を数行だけ書いてみると、いつもより“読者目線”を意識しやすくなるはずです。

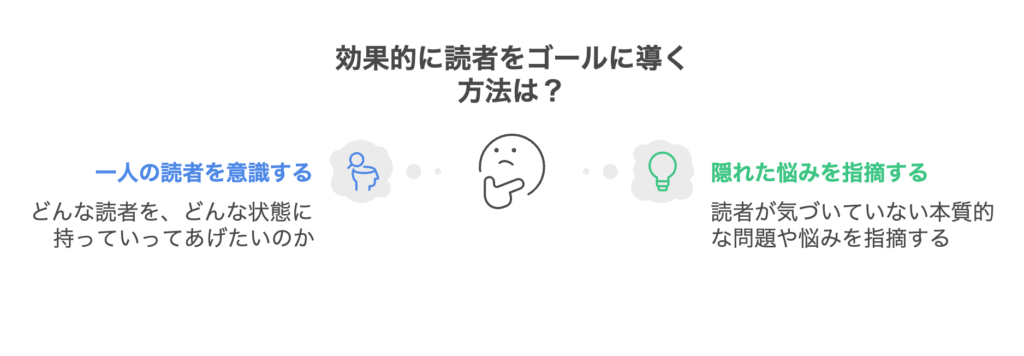

読者をゴールへ導く“2つの視点”

セールスライティングは、読者に商品を買ってもらうのがゴール…と思いがちですが、それはあくまで書き手側のゴールです。

読者にとってのゴールは、“商品を買った後にどんな良い変化を得られるか”です。

ここを忘れてしまうと、「売りたい売りたい」が全面に出てしまって、読者視点とは遠ざかってしまいます。

変えたい読者像を明確に──たった一人を意識する

「商品を買ってもらう=読者の状態を変える」

その視点を持つだけで、文章は大きく変わります。

- もし「私は忙しい人に副業のチャンスを広げたい」というテーマがあるなら、

読者は「本当にそんな隙間時間でできるの?」と疑問を持つだろうと仮説が立つ - そこで先回りして「こういう仕組みなので大丈夫ですよ」と示せば、

読者は“あ、私にもできそう”と感じる

逆に、「何でもいいから売りたい」と思っていると、読者は「え、それ私に関係ある?」と離脱しがちです。

- こういう状態の読者を

- こういう良い状態に持っていってあげたい

があれば、自分のことだ!となるのは明白なわけです。

今すぐ行動!タスク

- あなたが「どんな読者をどんな状態に変えてあげたいか」を一文で宣言してみましょう(例:「私は忙しい主婦でも5分の運動で健康を維持できる世界を目指したい」など)。

- その視点を踏まえて文章の冒頭だけでも少し書き直してみると、読者目線がぐっと強まるはずです。

読者が気づいていない“真の悩み”を指摘する

読者は、自分の悩みを表面的にしか認識していないことが多いです。

たとえば「SNSを毎日更新しているのに売れない」と嘆く人でも、実は「商品が弱い」のが原因かもしれない。

それを「毎日更新するだけでは時代遅れ」と指摘して、「商品自体が強くなれば、SNSのフォロワーも増えて商品がさらに売れるようになるよ」と伝えてあげれば、読者は「え、そうなの?」と興味を抱き、続きを読みたくなるわけです。

このように、読者が自覚していない根本原因を提示できるのはセールスライティングの強み。

逆に、読者が自覚している部分を指摘するのは、場合によっては「知ってるようるせーな」となってしまったりもするわけです。

今すぐ行動!タスク

- あなたのテーマで、読者が「そうか、そこがネックだったのか」と気づいていないであろう根本問題をひとつ挙げてみましょう。

- その問題を「実は〇〇が原因だったんです」と切り出す一文を書いて、驚いてもらえるか考えてみてください。

ここまでで、読者を主役に据える重要性と具体策をざっと紹介してきました。

最後に、第1章のポイントをまとめながら、次の章への繋げていきましょう。

まとめ:読者が主役のセールスライティングへ

文章は書き手が作るものなので、ついつい書き手の論理や自慢話に寄りがち。

しかし、本当に行動するのは読者側です。

主役はあくまで読み手だという視点を忘れないでください。

意外にシンプルな原理──土台を押さえるだけで大きく変わる

第1章で繰り返してきたのは、「読者を中心に据えない限り、売れる文章は生まれない」という点。

どれだけ商品スペックが素晴らしくても、「私の悩みと無関係」と思われてしまえば離脱されます。

対策は意外とシンプル。

- 読者が何に悩んでいるのか

- 読者がどんな未来を望んでいるのか

この2つを踏まえつつ、「この商品ならこう変われるよ」と示すだけで、多くのケースは改善します。

スペックを並べるだけでも、読者の理想を叶える“具体策”として語れば、一気に納得されやすくなるのです。

ちいさな行動から始めるリサーチと書き直し──“積み重ね”が売れる文章を育てる

「読者目線が大事なのはわかったけど、リサーチとかペルソナとかやること多そう…」と感じるかもしれません。

でも実際には、ちいさな行動の積み重ねで十分効果が出る場合が多いです。多くの競合はそれすらもめんどくさがってやっていません。

- SNSで自分のジャンル名を検索し、読者がどんな投稿をしているかチェック

- 見つけた悩みをセールスコピーに“1行だけ”反映させてみる

- 「◯◯が原因で続かない」とか「◯◯が原因でできない」とか読者のセリフを追加する

これだけでも“読者を主役にする”第一歩。

少しでも反応が変わったら、その体験はどんどん蓄積されて、読者視点に近づいていけます。

とても簡単な実践例

- SNSで1人と会話して、「その人に刺さりそうな投稿」を作りテストする

- 反応を見る → 改善点を洗い出す

- また別の投稿を作る

こうしたサイクルを繰り返すだけで、売れる文章は少しずつ育っていきます。

次章へ:購買心理のトリガーを学んでさらに踏み込む──“欲しい”を自然に誘発する

第1章では、書き手目線だけで突っ走るリスクと、どうやって読者視点を徹底するかを解説しました。

ここを意識すれば、一方的な押し付けから「読者が動きたくなる文章」へ着実に変わるでしょう。

でも、さらに強力な“売れる文章”を目指すなら、読者がどのような心理を経て購入を決断するのかを押さえておきたいところ。

次の第2章では、AIDMAなどの購買心理モデルや心理トリガーにフォーカスし、“読者が自然に欲しくなる流れ”を深掘りしていきます。

というわけで、書き手視点だけで空回りせず、読者の“自発的な行動”への準備を整えていきましょう。