書き上げた文章を「出したら終わり」ではない

これまでで、セールスライティングの基本や心理トリガー、テンプレートを活用するコツなどを身につけていただけたかと思います。

今の時点でもセールスライティングの知識としては必要十分です。

ですが、必須になるのは文章を公開した後のこと。公開した後の取り組み方次第で、これから先の文章やスキルが大きく変わっていきます。

ここでいよいよ“文章を公開した後”の世界についてを、最後にお伝えします。

セールスライティングの本当の勝負は“公開後”

どれほど時間と労力をかけて作りこんだセールスレターでも、実際に世に出してみないと読者のリアクションはわかりません。

いわゆる「長時間かけたからきっと売れる」は願望にすぎず、数日後にデータを見て「伸びない」となるケースも珍しくないわけです。

なぜかというと、最終的に“読者”がどう感じ、どう行動するかは公開してはじめて判明するから。

頭の中では完璧と思っていても、読者が想定外のポイントに反応することはよくありますし、自信満々だった部分が意外とスルーされることもあり得ます。

ですから、“完成=ゴール”ではなく“完成・公開=スタート”という意識が大切。

レターやコピーを世に出してからこそ、「実際どこが弱いか? どうすれば伸びるか?」を探る本当の勝負が始まるのです。

ですが、「出せない」人が多いので、出せるだけでとてもすごいので自信持ってくださいね。

今すぐ行動!タスク

- あなたが既に公開している文章(LP、ブログ、SNSの投稿など)を1つ選び、公開後のデータ(クリック率や反応など)をざっと見返してみてください。

- 「最終行動(購入・登録)に繋がっているか?」「途中離脱が多くないか?」を簡単に把握するだけでも、次の改善のヒントが手に入ります。

公開後を軽視すると機会損失が膨大になる

もし「書き上げたからもうOK、あとは待てば売上が上がる」と思って放置していると、膨大な機会損失を招きます。超もったいないです。

- 想定外の離脱ポイント

どれほど計画的に作ったつもりでも、中盤のストーリー展開がハマらずに離脱率が高いかもしれない

- 競合やトレンドの変化

好調だったものが、数週間後に似たキャンペーンやローンチを出す競合が現れて売上が一気に下がることも

- 読者層の拡大チャンス

一定数売れたなら「もう少し幅広い層に響くかも」と微調整するだけで伸びしろがあるのに、放置すればその成長を逃す

完成後に“見直しやテストをしない”姿勢だと、そうした改善や追加施策を見つけられず、結果的にビジネスが伸び悩む可能性が非常に高い。

結局、レターやコピーは“世に出してからの動き”次第で成果が大きく変化します。

ここを重要視するかどうかが、セールスライティングを

- “ただの執筆作業”に留めるか

- “継続的にビジネスを伸ばす施策”にするか

の分かれ目になるわけです。

ビジネスでの成果を最大化させたい。周囲より桁の違う収益を得たい。そう考えるなら避けては通れない工程です。

今すぐ行動!タスク

- もし最近出したレターやコピーを「一度も修正していない」なら、まずは何か1箇所だけ変更して再公開(または再投稿)してみてください。

- たとえばヘッドラインを少し変える、特典の見せ方を見直す、価格提示のタイミングをずらすなど、ほんの1点でもOK。

- その結果を確認し、どう変化するか体験するだけでも“公開後の改善”の意味が実感できるはずです。

数字を活用して問題点を特定する

公開後にどこを修正すればいいのか、なんとなく雰囲気で判断すると危険です。

いわゆるKPI(重要業績評価指標)を見定めないと、効果が半減どころかマイナスになる可能性も。

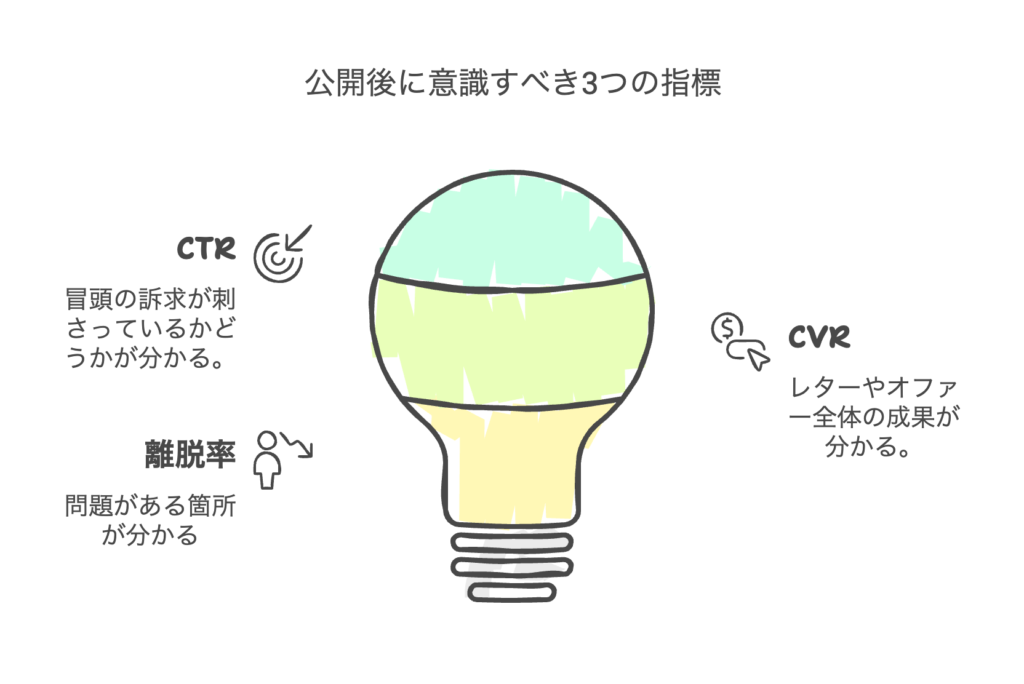

そこで役立つのがCTR(クリック率)やCVR(成約率)、離脱率といった数字の指標。

数字は本当に裏切らないですからね。

代表的な指標:CTR、CVR、離脱率

以下の3つは、セールスライティングの世界で最も基本かつ重要な指標です。とりあえずはこの3つで十分ですし、変数を増やしすぎるとパンクします。

- CTR(Click Through Rate)

- LPや商品ページへのクリック率

- SNSやメールでリンクを貼っている場合、冒頭の訴求が刺さっているかを測る指標

- CVR(Conversion Rate)

- 実際に最終アクション(購入や登録)をした人の割合

- セールスレター全体の成果を示す指標

- 離脱率

- LPなどの各区間で、どれくらいの読者がページを閉じるか

- 中盤やクロージング前の特定箇所で離脱が多ければ、その部分に問題がある可能性が高い

CTR高いのにCVRが低い場合は「興味は引けるが、最後まで説得できていない・クロージングが弱い」と推測できます。

逆にCTRが低いのにCVRは高いなら「クリックさえされれば売れるが、最初の訴求が弱くて人が集まっていない」という状況の可能性が高い。

こういった状況は、「修正すれば売り上げが増えるのに、確認しないと気付けない部分」です。

今すぐ行動!タスク

- あなたが運用中のレターや広告で、CTR・CVR・離脱率を把握していなければ、まずは計測する仕組みを整えてみてください。

- GoogleAnalyticsや類似ツールを使ったり、SNSなら投稿のインサイトを確認したりするだけでもOK。

- どこに問題があるかは数字を見て初めて具体化します。

細分化して“どのパート”が弱いかを見極める

より正確に弱点を把握するには、可能な限り細分化してデータを見る方法が効果的。

例えばLPなら、ヒートマップツールなどで冒頭部・中盤・クロージング部ごとに分割して離脱率を調べる。

SNS投稿の中でも、複数のCTAリンクがあれば各リンクのクリック数をチェックするなどです。例えばXのスレッドだと、各ポストの数値が確認できるのでそれでもOKです。

- 例:冒頭CTAのクリック率が著しく低く、中盤CTAはそこそこある→「冒頭でいきなり宣伝しすぎ?」

- 例:クロージングで離脱多発→「価格提示や保証説明が不足しているか、押し売り感があるかも?」

こうして“どこで何が起きているか”を把握すれば、修正すべき箇所が明確になるわけですね。

やみくもに全体を書き直してもどの改善が効いたかわかりにくいので、細分化の視点が大きな強みです。

今すぐ行動!タスク

- LPなら複数のCTAを配置していると思いますが、どのCTAが最もクリックされているかをざっくりでも把握してみてください。

- 特定のCTAだけ極端にクリック率が低いなら、その文言や前後の段落を中心に修正する優先度が高まる。

読者の声を拾いにいく──定性データの活用

データ(定量)と読者からの生の声(定性)はどちらも重要。

特に“実際に購入した人の声”は、想定外のヒントをくれることが多いです。

アンケートや感想から“想定外の悩み”を知る──“本当の需要”を発掘して伸ばす

数字だけ見ても、「なぜクリックされないのか」「どの箇所で刺さっているのか」は推測にすぎません。

実際に読者や顧客にアンケートを取ったり、SNSで感想を聞いたりすると、「ボディは読んだけど、特典説明がよくわからなかった」など具体的な意見が得られます。

- こうした声から「本当は◯◯が好きな人が多いんだ」「◯◯の説明がもう少し必要だな」と気づける

- 数字を補足する形で定性データを活用すると“よりピンポイントで”改善しやすい

“想定外の悩み”や“強み”が見つかると、ヘッドラインをそちらに変更しただけで売上が何割も伸びるケースは珍しくありません。

今すぐ行動!タスク

- もし商品を売っているなら、購入後アンケートを簡単に実施してみてください。

- 「どの要素が購入の決め手だったか?」「もっと詳しく知りたかった部分は?」など数問だけでも答えてもらうと、大きなインサイトを得られます。

思わぬ強みも発見できるチャンス──自分では気づかない魅力を武器に変える

ときには読者が「ここのサポートが最高でした!」とか「ここの説明、わかりやすい!」といったポイントを高く評価していて、書き手自身はそれが“普通だと思っていた”場合も多々あります。

- その強みを広告・レター上で強調すると「実はそこが差別化要素だったんだ」と売上が伸びる

- 気づかない強みを放置したら、せっかくの長所が隠れたまま…

“自分では当然と思っていたが、読者にとっては大きな価値だった”という発見は非常に大きいです。

だからこそ、読者(や購入者)の声を聞く姿勢は絶対に忘れないでくださいね。

今すぐ行動!タスク

- 最近寄せられたレビューや感想の中で、自分がたいして意識していなかった部分を褒められている声がないか探してみてください。

- もし「あ、ここが評価高いんだ」と思う要素が見つかったら、それをヘッドラインやリードで強めに推す形に変更してテストするのもアリです。

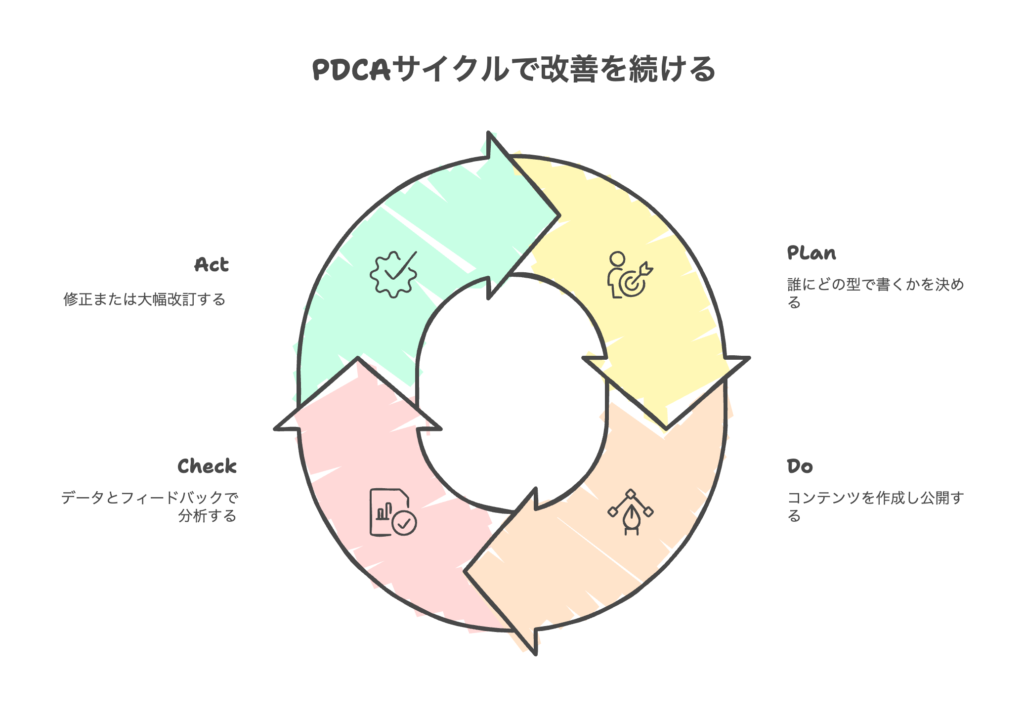

PDCAサイクル──改善を継続する手法

ビジネスの基本フレーム“PDCA(Plan→Do→Check→Act)”は、セールスライティングの改善にもそのまま使えます。

一度の公開で満足するのではなく、PDCAを回し続ける前提で考えるのが重要。

Plan→Do→Check→Actの流れ──成功への最短ルートは地道な検証

セールスライティングにおけるPDCAの具体例は以下のとおり。

- Plan(計画)

- 誰に向けて、どのような型で書くか

- どんな数字や事例を盛り込むか

- Do(実行)

- 実際にLP・SNS投稿・メルマガなどを書いて公開

- Check(検証)

- CTRやCVR、離脱率、読者のアンケートなどを分析

- Act(改善)

- 特定箇所を修正→再度公開

1回の試行で完璧に当たる場合は稀なので、PDCAを何度も回すことこそが“安定した売上”への近道です。

今すぐ行動!タスク

- Plan-Do-Check-Actのうち、あなたが特に弱い段階はどれでしょう? (計画でリサーチ不足? データ分析が苦手?)

- そこを意識できるとPDCA全体がスムーズになり、継続的なレターの改善ができるようになります。

大幅変更か小さな変更かを使い分ける──柔軟さが“利益”を取りこぼさないカギ

“全体を書き直す”ほどの大きな変更なのか、“価格提示タイミングを少し変える”程度の小さな変更か、どれくらいの規模で改善をするかも考えどころです。

- 小さな変更

- 文言やボタン位置など、1つの要素だけテスト

- どこが効いたか分かりやすい

- 大幅変更

- テンプレ自体を別パターンへ変える、ターゲットを絞り直すなど

- 効果は大きいかもしれないがリスクもあり、どの要因が当たったか不明になることも

最初は“小さな変更”を回して“ポイント改善”を繰り返し、ある程度最適化してから結果が停滞してきた段階で“大幅変更”を試すのがおすすめです。

今すぐ行動!タスク

- あなたのセールスレターやコピーを修正する際、次は小変更or大幅変更のどちらをやるか考えてみてください。

- 数字を見て「明らかにここが弱そう」と思うなら小変更を優先し、それでも伸び悩むなら大幅変更に踏み切るとPDCAがスムーズになります。

「変化が速い」からこそ柔軟に改変する

ネット時代、ターゲットの興味や競合の動向が短いスパンでガラッと変わることは珍しくありません。

そのぶん、こちらも柔軟にレターを変える姿勢が強い武器になるわけです。

ネット時代の短命サイクルを味方に

SNS広告やWeb上のセールスページは、飽きられるのも早いのが特徴です。

たとえ最初は高CVRを叩き出していても、何週間・何ヶ月も見られるうちに読者が見慣れて反応が下がることがある。

しかし、一方でWebの更新は紙に比べて圧倒的に簡単。

「飽きてきたな」と感じたら、すぐヘッドラインや特典を変えて“新鮮さ”を取り戻せる。

要するに“放置”はリスクですが、“更新のしやすさ”を活かして常にアップデートを続ければ、長期間にわたり売れ続ける可能性を引き出せるわけです。

今すぐ行動!タスク

- 公開から1ヶ月以上経過している広告やLPがあれば、最新情報や特典内容、ヘッドラインを微調整して再度告知してみてください。

- 旧作でも“ちょっと変更”するだけで“新しい企画”として読者が興味を持ちやすくなります。

競合の動きをウォッチし、ときには真逆を行く

これは若干小手先にはなるので、必ずしも使う必要のない技ではありますが、刺さる人には刺さるはずなので紹介しておきます。

ネット上には多くのライバルが存在し、あなたの企画やレターを真似る可能性もあります。

競合が似たような施策を始めると相対的に目新しさが薄れ、売上が落ちることも。

そんなときは競合の動きを観察しながら、あえて真逆の手を打つことも検討してみてください。

- ライバルが安売り合戦に突入 → こちらは“高付加価値路線”に注力してブランド性を保つ

- ライバルがストーリーテリング重視 → こちらは簡潔で数字を並べる手法など

ですが、“自社の強み”を見失わないバランスが重要。

あくまで本質は読者が求めている価値をどう届けるかであり、そこに競合との差別化を組み合わせて柔軟に修正するわけです。

今すぐ行動!タスク

- あなたの業界で最近競合が打ち出している企画はないですか?

- もし似た戦略を真似されているなら、思い切って真逆路線(高単価化、ストーリーor短文切り替えなど)のプランを考えてみてください

“書いて試して修正する”プロセスがスキルを本物にする

セールスライティングは、“座学”で身につく部分もありますが、実際に公開→データ観察→修正のサイクルこそが正直に言えばスキルを飛躍的に高める最短ルートです。

- ヘッドライン1つ変えたらCTRが2倍になった

- 特典を追加したらCVRが上がったが、客単価が落ちた

- 期間限定を設定したら“今だけ”の駆け込み需要が大きかった

こんなリアルな結果を体験すれば、本当に“読者が何に反応するか”が鮮明にわかります。

そして、これを繰り返すほど“感覚”が磨かれ、テンプレに頼らなくても自然に売れる構成を組めるようになるわけです。

さらに、「座学では得られない本当の知見」が溜まっていくので、あなただけの経験やスキルになっていくのです。

今すぐ行動!タスク

- 自分で書いたセールスレターやコピーで、まだ試せる修正案を3つ書き出してみてください。

- 例えば「ヘッドラインを大胆に数字推しにする」「クロージング前に実例をもう1つ増やす」「限定企画を日付付きでやってみる」など、何でもOK。

- 1つずつ実行して数値を見れば、あなたのスキルは確実に伸びていきます。

まとめ

“出してからが本番”の意識が成果を左右する──永遠に伸ばせるポテンシャル

第8章では、セールスライティングの“完成後”の世界に焦点を当て、PDCAサイクルや数字・定性データの活用を解説しました。

多くの書き手は“書き終わり”をゴールとしてしまいますが、そこからの修正と最適化が本当の勝負です。

- クリック率(CTR)

- 成約率(CVR)

- 離脱率

- 読者の生の声

こうした情報を拾い、どこを直せばもっと成果が伸びるかを考えるプロセスこそが長期的な売上アップをもたらします。

同時に、あなた自身のライティングスキルが向上する最大の機会でもあります。

PDCAサイクルで“永遠に磨き続ける”という発想──これが“結果”と“収益”につながる

ビジネスの世界では当たり前のPlan→Do→Check→Actが、セールスライティングでも想像以上に効果を発揮します。

- Plan(構成・ターゲット・オファーを計画)

- Do(実際に書いて公開)

- Check(CTRやCVR、読者の声を観察)

- Act(ポイント修正→もう一度公開)

一度書いて終わるのではなく、何度もこの流れを回すことで、文章はより読者にフィットした形に進化していきます。

これは競合に似た施策を取られたときや、読者ニーズが変化したときにも同じ。

柔軟に修正できる姿勢があると、あなたのレターやコピーは常に“最新の強み”を盛り込める、いわば“伸びしろが無限大”のような形で存在し続けるでしょう。

さいごに:改善サイクルが“書き手”を一人前に育てる

これまでの章ですでにセールスライティングの本質・心理モデル・テンプレやフレーズなどを総合的に学んでいただきました。

知識だけはもう十分なはずです。「今すぐ行動!タスク」をこなしていただいていたら、実践もそれなりに積めているとも言えます。

ですが、最終的に“稼げるライター”や“売れるビジネスパーソン”になるかどうかを分けるのは、公開後の改善サイクルをいかに回せるかです。

- 書くだけで終わる人

- 書いたあと、数字と声を見て修正し続ける人

両者の成果は大きく異なるはずです。WSJのレターみたいになります。

セールスライティングは一度書き上げるだけの“作業”ではなく、ビジネスを動かし続ける“アップデート型のプロセス”と捉えてください。

書く→公開→データを見る→直すを続けるほど、あなたのライティングは自然と完成度を高め、いつしか「どんな商品でも売れる文章を書ける人」に近づいていくでしょう。

セールスライティングは“完成品を納品して終わり”ではなく、“読者に伝わる言葉を絶えず更新して結果を出す”ための技術です。

それを踏まえ、ぜひこれからも書いて、試して、見直しての流れを楽しんでみてください。

きっとその結果として、圧倒的な成果がついてくるはずです。