ブランディングと耳にしたとき、真っ先に思い浮かべるのはロゴのデザインや配色、フォントなどの“見た目”要素だと思います。自然な反応です。

それらは確かにとても重要なのですが、逆に

似たようなビジュアルなのに、どうしてブランドイメージが全然違う場合があるんだろう?

と疑問に思ったことはありませんか?

見た目が全てというなら、

- 初期アイコンで伸びているXのアカウントと

- 初期アイコンで伸びていないXのアカウント

に説明がつかないですよね。

じつはそこに大きく影響しているのが、

どんな世界観を

どんなことばで描いているか

という点です。

もしあなたが、「商品の魅力がしっかり伝わっていない」「見た目は整っているのに、なぜか雰囲気が薄い」と感じるなら、この章で取り上げる

コピーライティング×ブランディング

の視点が欠けている可能性が大きい。

見た目だけでは伝わりきらない奥行きや温度を、短いコピー一つで丸ごと変えてしまう。

コピーが司るブランドは、そんな可能性を秘めているわけです。素敵ですよね。

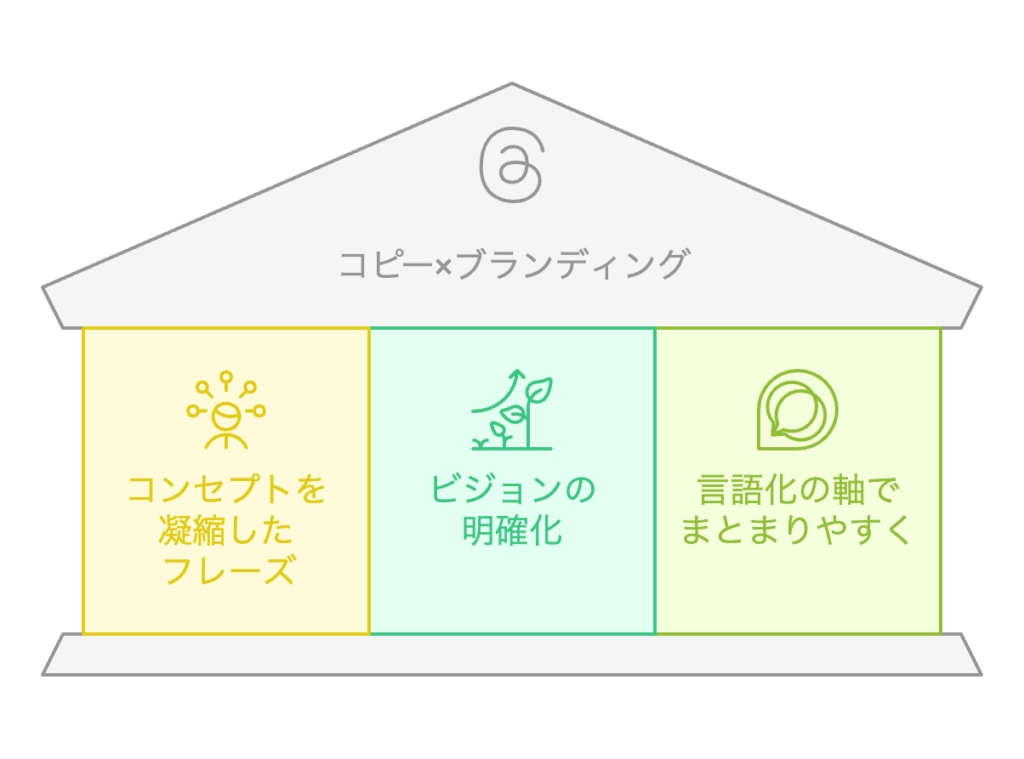

ブランドコンセプトに根差す“ことば選び”

あなたのブランドには、きっとコンセプトや理念があるはず。

たとえば「自然と共に暮らす幸せ」を提案したり、「最先端テクノロジーで描く未来」を切り開いたり、「自分らしさを武器に、等身大で稼ぐ」だったり…

いずれにせよ大きな方向性を決めているはずですよね。

ですが、その方向性を“外部に伝えるとき”に、どんなことばを選ぶかで、受け手のイメージは目まぐるしく変化します。

もしかすると、今の表現が“ぼんやりした説明”にとどまり、相手からしたら「ふーん、そういう路線なんだ」という程度にしか伝わっていない可能性はありませんか?

ですがもし、そのコンセプトを「一瞬で心をつかむフレーズ」に仕立ててみたらどうなると思いますか?

たとえば、「一瞬も一生も美しく」「「水と生きる」「やがて、いのちに変わるもの。」といったことばがドン!と目に入ったら、そのフレーズに共感してくれる人は「あれ、なんだか面白そう」と思ってくれるはずです。

頭の中にあった抽象的なビジョンや思いを“短くて濃いことば”に凝縮する。

それがコピーライティングの強みなのです。

ビジョンを言語化するメリット──思いを明確にして周囲を巻き込む

“ビジョン”とか“世界観”といったことばは、ぶっちゃけ抽象的に聞こえます。

「うちはこういう雰囲気を大事にしたいんです」

と口頭で語るだけでも伝わることはあると思います。

でもそれが文章、特に“印象的なフレーズ”として外に出ていないと、周りの人がその思いや雰囲気を正確に感じ取るのは難しい。

プロジェクトのメンバーやあなたのファン、または偶然目にしただけの潜在顧客であっても、

あ、このブランドはそんな考え方を持ってるんだ

と一目でわかるコピーがあれば、話がスムーズに進むのは当然です。

言い換えれば、言語化しないまま進めると“軸が見えにくい”状態が続く可能性があってとてももったいない。

一方、はじめに“短いけれど強烈な”フレーズを据えると、

なるほど、これが私たちが目指したい世界観なんだね

と誰もが合意しやすくなる。

そこから生まれるエネルギーや団結感は意外に大きいのです。

具体的な名称は避けますが、Xの稼ぐ系でも大きな影響力を持っているアカウントはフレーズを使って団結感を打ち出していますよね?

さらに、

「これって本当にうちのブランドに合ってる?」

という振り返りをする際にも、そのフレーズが判断の基準になります。

たとえば「◯◯な暮らしを提案する」と掲げているのに、企画がまるで違う方向に走りそうなら、「ちょっと待って、うちが掲げてるあのコピーとズレてない?」と気づきやすい。

こうした「流れを整える」効果こそ、コピーを先に置くメリットのひとつなんですよね。

今すぐ行動!タスク

- あなたや自社の“ブランドのビジョン”を、なるべく短い言い回し(10文字~20文字程度)で表してみましょう。

- そのフレーズをもしメンバーやファンに示したら、どんな反応が得られそうか想像してみてください。

あっという間に“合意形成”が出来るようになるかも。

“カラー”と“トンマナ”を一貫させる──読者の頭に鮮明なイメージを焼き付ける

ブランディングでは色合いやロゴ、写真のスタイルなどを決める場面が多いと思います。

「淡くてやわらかな色を中心にして、優しい空気感を出したい」と思ったり、「ビビッドな配色で、キレのある印象を与えたい」と考えたり。

ここで同時に大事なのがコピーの“トンマナ”です。

文章のトーンとマナー(ことば遣いの雰囲気)をどう揃えるかということ。

たとえば、淡いパステルカラーのサイトデザインに対して、キャッチコピーがやたら攻撃的だと「どっちが本当?」とユーザーは戸惑います。

そんなブランドやデザインに対して、好意的な印象を持つことはあまりないでしょう。というか、「よくわからん」となります。

逆にやわらかい色合い+やさしい語り口のコピーが揃うと、

「ここは人を包み込んでくれる雰囲気だ」

と感覚的に伝わりやすい。

もしこれまで「デザインが固まってからコピーを後付けで書く」流れだったなら、次は“コピーからデザインの方向性を考える”やり方を試してみてください。

たった数行のことばが、カラーや写真の魅力を何倍にも増幅してくれるケースは意外と多いものです。

今すぐ行動!タスク

- あなたのブランドやサービスの“ビジュアルイメージ”を思い浮かべ、それに合う文章の“トーン”を3種類考えてみてください(やわらか/さわやか/落ち着き など)。

- どのトーンが最もマッチしそうか、周囲の反応も聞いてみると意外なアイデアがあるかも。

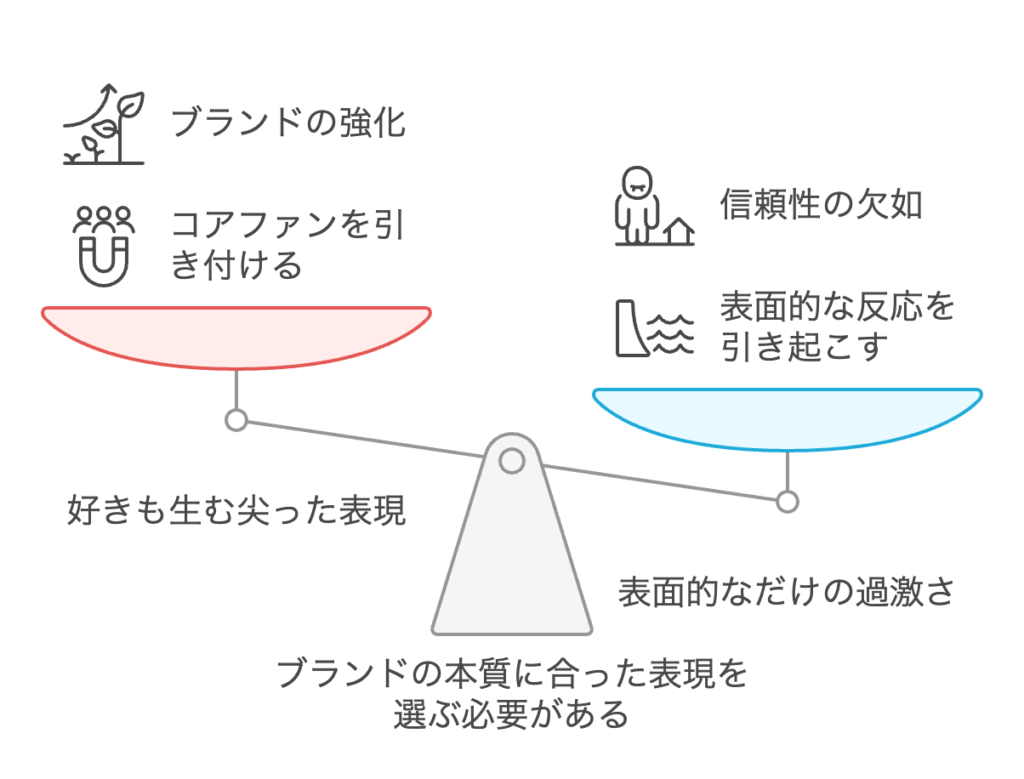

好き嫌いを生む“尖ったフレーズ”──賛否を巻き起こしてブランドを強固に

ブランドを広く知ってもらいたいと思うと、どうしても「嫌われないことば」を選びがちになっちゃいます。

「多くの人にマイルドに受け入れてほしいから、当たり障りのない表現にしよう」と。

しかし、それでは“個性”が埋もれてしまう可能性が非常に高いです。

読んだ人が

どこかで見たような無難なフレーズだな〜

とスルーしてしまいかねません。

そこで敢えて“尖った”フレーズを使うと、合わない人が確実に出るかわりに、「これは私にハマる」と思う層には強く刺さる。

いわゆる「好き嫌いをはっきり分ける」コピーです。

例として、「努力できない人はお断り」というコピーを掲げたら、「めんどくさいな〜」と離れる層もいるが、「私は努力出来る!」とむしろ燃え上がる層もいる。

こうして濃いファンを獲得し、結果的にブランドが盛り上がるケースは少なくありません。

スクリーニングの一環で、きちんとファン化を狙うのであれば”尖り”は避けては通れないわけです。

今すぐ行動!タスク

- あなたがやっている(またはやりたい)ブランドで、“もっと尖らせてもいいかも”と思う点は何か、一つ考えてみましょう。

- その尖りをコピー化したらどうなるか。たとえば「△△な人お断り」「□□以外は来るな」など、“キツめ”の表現を試し書きするだけでも新しい可能性が見えるかもしれません。

“言語”が先? “デザイン”が先?

ブランディングの一般的な流れでは、ビジュアル(ロゴや配色)を先に決めて、あとからコピーを乗せるのが定番だったりします。

先ほども少し触れましたが、これを逆にするアプローチもおすすめです。

なぜなら、ことばがもっと自由になるからです。

あえてことば主導でコンセプトを固める──見た目に流されない強い軸

「デザインが先じゃなく、コピーが先」というやり方は、何よりもコンセプトがはっきりするというメリットがあります。

たとえば「雨音を味方にする午後」という一行を掲げたら、それを読んだ人は自然と

- “雨粒のイメージ”

- “落ち着いた青みの配色”

- “BGMはしっとり系かな”

などを思い浮かべますよね。

このようにビジュアルの方向性が固まりやすい。

逆にデザインから始めると、複数の案を出した後で「じゃあコピーはどうする?」となりがちで、そこで時間がかかるケースがとても多い。

最初のそのデザインに合わないことば選びを避けるので、制約が多くなるんですよね。

言語の軸が先にあると、ビジュアル面で迷いが減り、全体のバランスも取りやすいんです。

見た目と音を融合させる──ビジュアル×コピーで心に刺さる体験

文字と色は別物に見えますが、実際には“音のイメージ”を含むことばと、視覚的な色やデザインが合わさると、読者の感覚をより大きく揺さぶります。

たとえば、「サラサラと淡い春の朝を迎える」と書いてあれば、“サラサラ”という音と、“淡い春の朝”というビジュアルイメージがミックスされますよね。

デザイナーはそこから連想し、やわらかいパステルトーンを使ったり、光が差し込むイラストを描くかもしれない。

また、そのアウトプットはさらに受け手も連想するわけです。常にうつる情景や世界を連想させるのがコピーライティングの面白いところとも言えます。

こうして「言語×デザイン」の融合が起きると、受け手はまるで五感でその世界観を味わうような感覚に包まれます。

今すぐ行動!タスク

- 自分やブランドの世界観を表す「音の表現」(例:キラキラ、サラサラ、ふわふわ、など)を3つ考えてみてください。

- そのうち1つをメインコピーに入れたら、デザインや写真のイメージはどう変わりそうか想像してみると、言語×ビジュアルの相乗効果がイメージしやすくなります。

競合と真逆を走る文字の印象──“攻めた”ことば選びで一瞬で差をつける

競合が多い市場では、どうしても似たようなコピーばかり乱立しがちです。

「便利! お得! 最新技術!」など、同じ方向性で戦い続けるなら、コピーでやれることは限られているんですよね。ちょっとズラすくらいしかできないから。

そこで、思い切って真逆を狙う。

例えば「むしろ不便です。だから面白い」というコピーを掲げれば、当然「え、不便? どういう意味?」と目を引きますよね。

マーケティングや投資でいう“逆張り”戦略ですが、コピーライティングはこの逆張りとの相性が非常に良い。

理由は簡単で、商品を根本的に作り替えるのは大変でも、コピーの方向性を変えるだけならコストが低いからです。

もし当たらなかったら少しことばを修正し直せばいい。

そういうフットワークの軽さは、ブランディングを一気に進化させる武器になるはずです。

今すぐ行動!タスク

- 競合が使っているであろうフレーズを3つ挙げてみてください。

- その真逆にあたるメッセージを考え、少し“攻めた”コピーを作成してみるとどうなるか。

試しにSNSで反応をみるのも手です。

有名ブランドコピーの新たな視点

名だたるブランドが使っているコピーをただ「あ、かっこいい」ではなく、「どこがどうすごいの?」と分析してみると、自分に取り入れられる要素が見つかるかもしれません。

「企業理念」が透ける短文──一言がブランドを象徴

世界的企業の名フレーズを少し思い浮かべてみてください。

「Think Different.」(Apple)、「Because you’re worth it.」(ロレアルパリ)などが代表的ですね。

わずか数語で、その企業の価値観や世界観を強烈に映し出す。 だからこそ長年使われ続け、見る人に「Appleってこういう思想なんだ」とか「ロレアルは女性の自尊心を応援しているんだな」と伝わります。

あなたなら、自分のビジネスやブランドの理念をどう凝縮するでしょうか。

ここでいう理念は深いものであるほど効果が高く、短い文に詰め込むからこそ“印象の圧縮”が起きる。

今すぐ行動!タスク

- あなたの理念やモットーを、最短5文字以内のコピーと、最長10文字以内のコピー、2パターンで表してみてください。

- 極端に短いほど“何を削り、何を残すか”が難しくなるはずです。

でもその分、何が核なのか分かりやすくなるはず。

ことば一つで世界観を浸透──日常会話にも入り込むコピー

人は長い文章を覚えにくい一方で、短いフレーズならSNSでシェアしたり口に出したりしやすいもの。

だからこそ、“短いコピー”をブランドの入口にすると、そこから日常に浸透する可能性が高いんです。

「あのフレーズ、妙に耳に残る」とか「つい真似して言ってしまう」なんて場面が増えれば、もはや広告ではなく、“文化”として根付く寸前ですね。

コピーライティングにおける“浸透”とは、このように「ファンや社員が自発的に真似する段階」へ達すること。

そこまでくればブランドはかなり強固なコミュニティを形成できるでしょう。

そして、コミュニティが形成できればビジネスにおいて非常に強いのは言うまでもないですよね?

今すぐ行動!タスク

- 好きなブランドや企業で、「このフレーズ覚えてる!」というものを1つ挙げてみましょう。

- それをなぜ覚えているのか? 実際に周囲が口にしていたから? 広告でよく見たから?気になって調べたから?

その理由を分析してみてください。

“日常会話に入り込む”きっかけがどこかにあるはずです。

古典コピーから学ぶ“余韻”と“象徴”──ことばが生むイメージの持続力

古い広告や雑誌を眺めていると、いま見てもインパクト抜群のコピーがたまにあります。

現代の感覚からすると、ちょっと古いかもしれないけれど、“余白”や“象徴”によって世界観を読者に委ねている形が多いんですね。

たとえば「夜の静寂を切り裂く、あの小さな灯りは希望なのか、それとも――」みたいなコピー。

当時は「どういうこと?」と思われても、何か気になってしまう余韻が残る。

“象徴”として“灯り”や“夜の静寂”などを用いると、読む人の想像力がその先を広げます。

読む人の「灯り」や「夜の静寂」のイメージを拝借できるわけです。

短い文章なのに頭の中に映像が浮かんでくる。これが「コピーが持つイメージの持続力」を引き出すコツです。

今すぐ行動!タスク

- 古い広告やポスターで、今でも「これ、かっこいい」と感じるコピーを1つ探してみてください(ネット検索でもOK)。

- そこに“余韻”や“象徴”があるかどうか、文章を見て分析してみましょう。

もしあると感じたら、それをあなたのコピーにどう応用できるか考えると、新たなアイデアが浮かぶはず。

第2章のまとめ

これまで「ブランディングはロゴや配色の話でしょ」と思い込んでいた人には意外な角度だったと思います。

でも、実際のところ、ブランドの空気やストーリーを最大限に活かすには“どんなことばで切り取るか”が欠かせない。

しかも、その短いコピーがビジュアルや体験の印象を裏から支えている場面が多いんですよね。

次の章では、さらに人の心理へアプローチするテクニックを探っていきます。

ブランディングを強化したいなら、受け手の心の動きを知ることはとても重要。

だって相手がいての発信ですもんね。

そこで、コピーライティングがここまでとはまた違う形で力を発揮するのを感じられるはずです。

自分のブランドをどうことばで表せばいいの?

という疑問はまだ残るかもしれませんが、それこそが次のステップへの入り口とも言えるます。

ほんの数行の文章がブランド全体を映し出すミラーになるし、何気ない文字列があなたのブランドの温度を上げ、読み手の想像をかき立てていく。それを探していくのです。

次はあなたのことばで想像してくれる「読み手」の心理にアプローチしていきます。