「コピーライティング」ということばを聞くと、多くの人は「商品をうまく売るためのフレーズ」「説得のテクニック」といった発想をしがち。

まあ、ここまで読んでいただいたあなたは違うとは思いますが…

もちろん、それらはコピーライティングの重要な一面なのですが、実際はもっと奥深い“心の働き”が絡み合っていることはご存じでしょうか。きっとご存じですよね?

たとえば

「なぜこの一文にだけ、妙に魅了されるのか」

「同じ事実を伝えているのに、言い回しを変えた瞬間にここまで刺さるのはなぜ?」

と不思議に思ったことはありませんか。

そこには、人間の無意識や感情を巧みに刺激する“ことば×心理”の方程式が潜んでいます。

この章では、その方程式をなるべくわかりやすく解き明かしながら、あなたのコピーに“生き生きとした力”を宿すための視点を一緒に考えてみましょう。

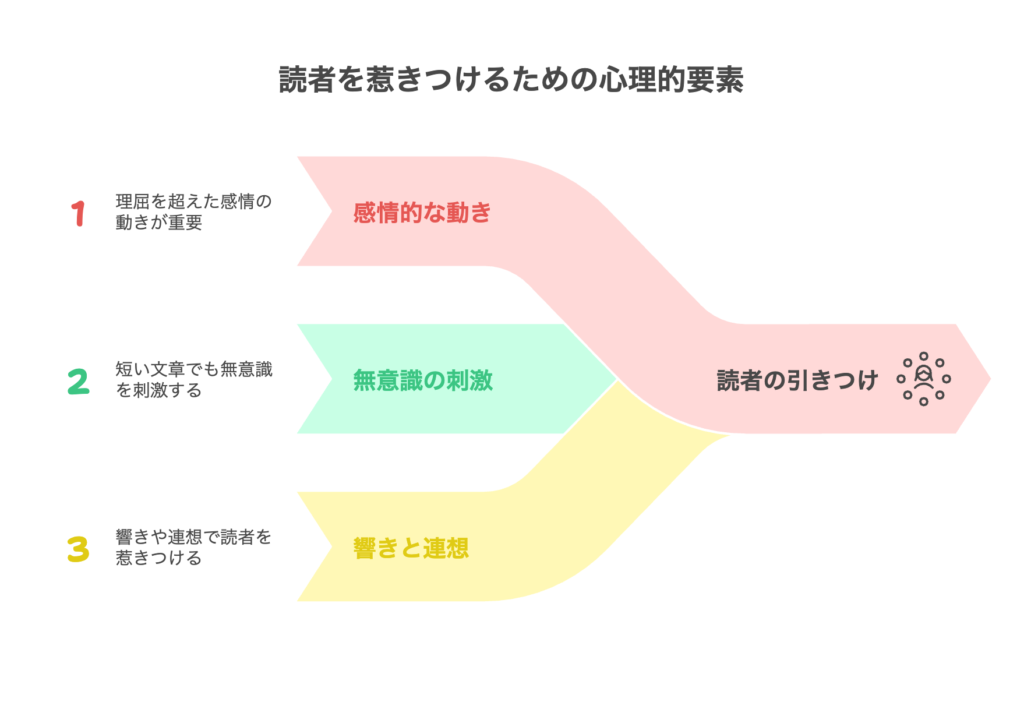

読者があるフレーズを目にしたとき、「どうしても気になる」「頭から離れない」と感じてしまうのは、単に“上手な文章”だからではありません。

もっと根源的に、“心を動かす”要素がそこに仕込まれているのです。

もし「売れるように数字やメリットを詰め込めばOKでしょ」「文章は情報を正確に伝えれば十分」と思っていたなら、少しだけ想像の枠を広げてみてください。もったいないので。

じつはコピーライティングは、ただの広告技術にとどまらず、“読む人の無意識へ柔らかく入り込む”行為でもあるのです。

あなたの紡ぐことばが、いつの間にか相手の頭の中で映像や音、匂いを喚起し、心のどこかを揺らしてしまう。

その不思議な現象は、ちょっと“魔法”っぽいです。

では、その“魔法”を具体的に身につけるにはどうすればいいのか。

まずは“ことば×心理”のメカニズムを知るところから始めましょう。

理屈だけでなく、感覚を揺さぶる仕掛けをどう組み込むか。

これを理解すると、あなたの書く文章は一気に彩りと奥行きを増すはずです。

ですが、悪用はやめましょうね。しようと思えばできちゃうけど。

言語の心理効果

人間が行動を起こすとき、「合理的に判断したうえで決断する」というケースはもちろんあるし、大部分はそうだと思います。

ですが、人間です。いつでもフルに合理的に判断できるわけがないじゃないですか。

だからこそ、“なんかいい感じ”とか“無性に惹かれる”みたいに、直感や感性に動かされることはびっくりするほど多いです。

コピーライティングが面白いのは、短い文章のなかでこの“理屈を超えた感情の動き”を引き起こせる可能性があるところ。

たとえばわずかな表現変更だけで、

「まあまあ興味ある」から

「これは絶対手に入れたい!」

と心を急転させることさえあるんですよね。

その鍵となるのが、ことばの“響き”や“連想”、あるいは“肌ざわり”と呼びたくなるような微妙なニュアンスたち。

私たちが文章を読むとき、頭の中では意味の理解だけではなくイメージの拡散や音の反芻(はんすう)が同時に起きています。

(反芻:繰り返し考え、よく味わうこと)

これは一種の“感覚の連鎖反応”で、気づかないうちに「これ、好きかも」と引き込まれてしまう瞬間の正体なのです。

レトリックで感情を揺さぶる──ことばが持つ“意外な裏ワザ”

コピーライティングでよく言われるのが、レトリック(修辞技法)の活用です。

たとえば比喩や対比、反復、並行法(パラレリズム)といったことばの“装飾”のように見えるものが、読者の感情をゆさぶる重要な役割を担ったりします。

国語の教科書に出てきたことばと同じかもしれませんが、コピーライティングで使うときは“たった一言で人の心を動かす”という点にフォーカスするのが特徴的。

たとえば「心が荒んでいる」ではなく「心の中に砂嵐が巻き起こっているような荒れ模様」と書くとどうでしょう。

読み手はその“砂嵐”を想像し、自分がいま抱えている混乱を「砂が飛び散るような苦しさ」に重ねてリアルに感じやすくなる。

あるいは“対比”を使うなら

- 「朝日に染まる希望」と

- 「夜の闇に沈んだ絶望」を

並べれば、わずか二行でも劇的な感情の落差が演出できます。

こういうレトリックによって短いコピーが“小さなドラマ”を生む。

これが、理屈だけでは説明できない心の震えを引き出す仕掛けなんですね。

今すぐ行動!タスク

- あなたが普段使わないけれど知っている比喩や対比、反復表現などを3つ試しに書いてみてください。

- 短い文章でも、レトリックを組み込むだけで読後感がどう変わるか観察してみると、感情に響くコツが掴めるかも。

小説や作詞に通じる“余白”──イメージを膨らませる空間作り

コピーは広告の文章というイメージが強いですが、実際は小説や詩、歌詞などと共通する要素が多々あります。

その代表が“余白”です。

歌詞なんか良い例で、数百文字くらいでどれだけの物語を妄想させているんでしょうね?

小説で「すべてを説明し尽くさない」からこそ読者が想像を膨らませるように、コピーでも“あえて省略する”ことで読み手にイメージを委ねたりできるわけです。

たとえば「はじめての一歩が、あなたをひっくり返す」とだけ書けば、「私の何をひっくり返すの?」と受け手が勝手に補完する。

それが“一文のドラマ”を生み出し、強い印象を残すわけです。

今すぐ行動!タスク

- 何か説明したい商品やサービスを、「あえて説明しきらないコピー」で表現してみてください(1行~2行程度)。

- それを読んだ人がどう連想するか、身近な人に聞いてみて“余白”を確認してみましょう。

ポジティブvsネガティブのバランス──“刺さる”ことば選びのさじ加減

コピーにおいては「ポジティブワードを使えば好まれる」というのもありますが、実はネガティブワードの力も侮れない。

読者の痛みや不安を的確に突いてあげると、「あ、これは自分の悩みだ」と共感度が高まりやすいからです。

たとえば「40代になって、白髪が気になってきていませんか?」とか「稼げないままXを運用し続けているの、しんどくないですか?」という問いかけにハッとする人は多いはず。

ただし、ネガティブに偏りすぎると「暗い…」と敬遠されがちなので、そこをポジティブワードですくいあげる流れが効果的なわけです。

例えば

「稼げないままXを運用し続けているの、しんどくないですか?私もそうでした。でも今では毎日5分運用しているだけで自動販売機みたいに毎日お小遣いが入ってくる」

これだけで暗→明への落差ができ、“感情の振れ幅”を活用する形になるんですね。(この文は個人的には下品だと思いますが、分かりやすい振れ幅の作り方をしています。)

今すぐ行動!タスク

- 書いている(または書きたい)コピーで、「ネガティブ→ポジティブ」の流れを2行程度で表してみてください。

- 読者が“悩んでいたこと”を意識し、そのあとで「救われるかも」と期待を高める感覚が演出できます。

“無意識”に働きかけるコピー

理屈だけでなく、“なんとなく好き”とか“なんか気になってしまう”という感情を誘発できるのがコピーライティングの醍醐味。

短い文の中でどうやって“無意識”へアプローチしているのか、もう少し視点を深掘りしてみましょう。

連想ゲームでイメージを連鎖──一語が持つ豊かな広がりを引き出す

人の脳は連想を得意とします。連想を連想したのが妄想とも言われています。嘘です、ふざけました。

たとえば「森」と聞くと緑の木々、木漏れ日、湿った土の匂い、小鳥のさえずり……など、思い浮かぶ光景や音がたくさん。たった1文字が生み出す連想は計り知れないわけです。

コピーライティングは、あえてそうした“連想しやすい”キーワードを短い文に放り込むことで、読者に一気にいろんなイメージを走らせるわけです。

意味を事細かに説明しなくても、たとえば「森が呼吸するカフェ」というコピーを見たら、「自然いっぱいでリラックスできそう」「都会の喧騒から離れた静かな空間かも」と勝手に想像が膨らむ。

これこそ連想の力であり、コピーとしては“簡潔なのに濃密”という理想形を実現しやすくなるんですね。

今すぐ行動!タスク

- 商品やサービスを表すのに使えそうな“連想キーワード”を1つ挙げてみましょう(森、海、虹など、何でもOK)。

- それを短いコピーに組み込んでみて、説明なしでもイメージが広がるか試してみてください。

五感を刺激するフレーズづくり──視覚・聴覚・味覚…文字で体感させる

五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)を文章に取り入れると、文字を読んでいるだけなのに感覚が強まります。

たとえば「とろける甘さと、ほんのり酸味が口の中でダンスするイチゴソース」と書いたら、読んだだけでその味を仮想体験することができる。

シズルと言われたりもします。

コピーライティングでこの五感を上手に使うと、よりリアルに“その場にいる気分”を作り上げられます。

視覚だけでなく音や触覚、香りや味まで想像させることで、“頭”ではなく“感覚”で共感してもらうわけです。

今すぐ行動!タスク

- あなたが扱う(または興味のある)商品やサービスを、五感それぞれで表現するコピーを作ってみてください。

- 視覚的表現、音を強調する表現、香りや味、触り心地…どれか1つでも取り入れるとイメージがガラッと変わるのが分かるはず。

響きの心地よさに注目──意味以上に“耳障り”が購買心理を動かす

コピーには「音楽的なリズム」を持たせることができます。

オノマトペ(擬音語・擬態語)や、繰り返しの韻を踏むと、読む人の頭にメロディのようなものが流れ、「言いたくなる」「覚えたくなる」衝動が起きるんですね。

たとえば、先述したニトリの「お、ねだん以上。」は、短いけれど、言いやすさ・リズムの良さでCMを観た人が思わず口ずさんでしまう面があります。

「やめられない、とまらない、カルビー、かっぱえびせん」←これだって、メロディなしで読める人がどれだけいるでしょうか。

こうして意味だけでなく“耳障りの良さ”に訴えかける方法は、無意識をくすぐる大きな武器です。

今すぐ行動!タスク

- 耳に残っているCMソングやキャッチコピーを思い出してください。

- それらを声に出してみて、何か韻を踏んでいるのか、リズミカルなテンポなのかなど、音の面を観察してみましょう。

そこから得たヒントを自分のコピーにも応用できないか考えてみると面白いです。

思考を誘導することばの流れ

無意識や感性にアプローチするだけでなく、コピーライティングには“論理的思考”や“行動誘導”のテクニックも欠かせません。

短い文であっても、最終的に行動や納得を引き出すことは十分可能なのです。

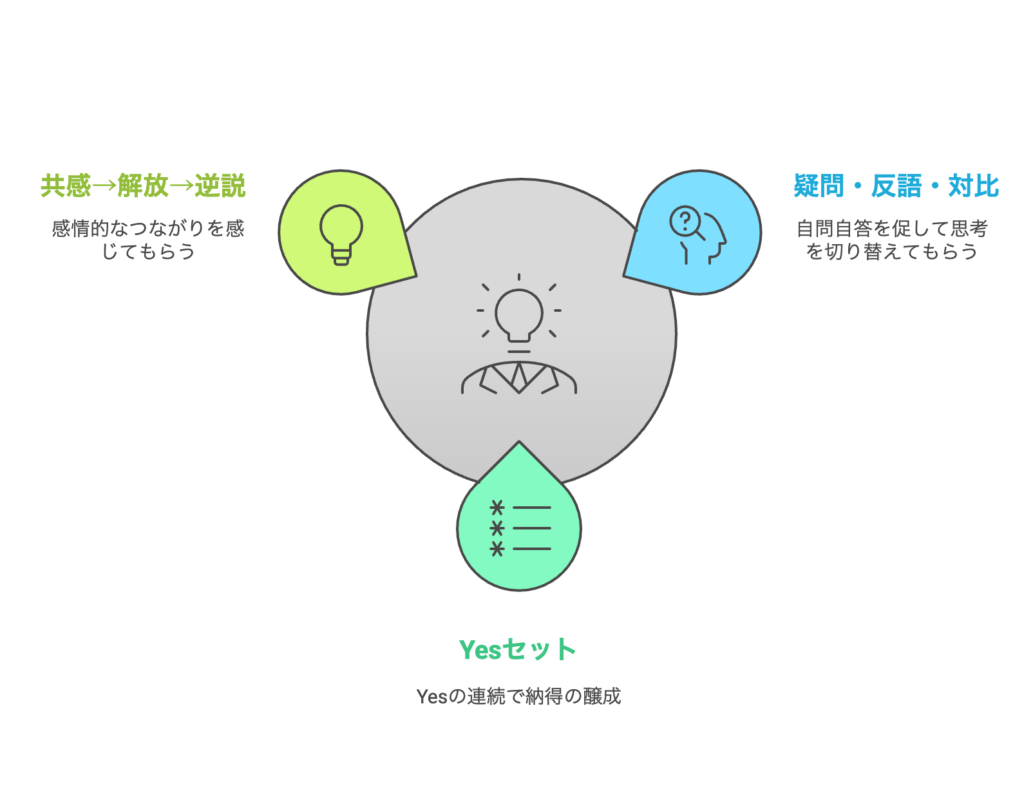

疑問形・反語・対比──読者を巻き込み思考を切り替える

疑問形:「あなたはなぜ、ずっと同じ悩みを抱え続けているのでしょうか?」

反語:「そんなに簡単に諦めて、本当にいいの?(いや、よくない)」

対比:「狭い世界に閉じこもる人生」と「新しい景色を求め続ける人生」。

こうした書き方をすると、読者の頭の中に「うーん、どちらだろう」といった自問自答が始まり、自然と文章の流れに参加するようになります。

これが非常に大きくて、ただ読むだけから“考える”ステージへ促せるわけです。

読者は基本、文章を流し読みします。

だからこそ、「自分ごと」にしてもらわないと考えてもらえないんですよね。

今すぐ行動!タスク

- 今書いている文章(もしくは書こうとしている文章)に、“疑問形”か“対比”の要素を1~2行だけ差し込んでみてください。

- それだけで読者の受け止め方がどう変わりそうか、想像してみましょう。

実際に試して反応を比べると、その効果が実感しやすいです。

“Yesセット”で納得を醸成──反対意見を和らげ気持ちよく引き込む

“Yesセット”とは、相手に「はい、その通り」と思わせる問いかけや事実をいくつか並べ、肯定の流れを作る技法です。

これはセールスの場面で腐るほど使われているのですが、文章でも有用なんですよね。

「朝、目覚めが悪くて頭がぼんやりしませんか?夜、ついついスマホを触ってしまいませんか?」

こう連ねると、多くの人は「あ、確かにそうだね」と頷きはじめる。

すると次に「だからこそ、この方法を試してみませんか?」と提案すると、スムーズに“Yes”が出る可能性が高まる、というわけです。

人間心理的に、小さな「イエス」を積み重ねると、その後も「イエス」と一貫するわけです。だからゴールに向かう文の途中にイエスポイントを設置したりするのが効果的なのです。

コピーライティングでも、導入部でこれを仕込めば、わずかな行数でも読者を“イエスの流れ”へ乗せやすくなります。

営業でもよく使われる手法ですが、コピーでもじゅうぶんに使えます。

今すぐ行動!タスク

- 2行程度のコピーで、連続する“イエス”を引き出す文章を作ってみましょう(例:「これ気になります? 毎日忙しい? じゃあ…」という感じ)。

- そのうえで“本題”を提示すると、読者が自然に「うん、そうだね」と思いやすくなる動線が作れるはずです。

“共感→解放→逆説”三段活用──話の結論へスムーズに誘導する

短いコピーなのにドラマを感じるものがあるのは、この“共感→解放→逆説”などのミニストーリーが潜んでいるからです。

- 共感:まず読者の悩みや不安をざっくり言い当てる(「毎日の子供のイヤイヤ、本当疲れますよね」)

- 解放:「でも、その繰り返しの中にも実は『子どもの小さなサイン』が隠れています。少しの観察で気づいてあげられると、驚くほど素直になる瞬間があるんです。」

- 逆説:「むしろイヤイヤこそが成長の芽だと捉えれば、親子関係はもっと深まります。“イヤ”と言われたときこそ、じっくり対話を始めるチャンスなんですよ。」

こう組み立てると、読者は「そうそう! → え、そんな方法あるの? → まさか、それが解決策になるの?」と自然に意識が移ろいます。

たった数行でも、人の心が軽く振り動かされるわけですね。

今すぐ行動!タスク

- 例として「稼げない」を題材に、共感→解放→逆説の3段階で文章を作ってみてください(1~2行ずつ)。

- 終わったら読み返して、「ほんの数行なのに、なんか話の流れを追ってしまう」という手応えが感じられるか確かめてください。

第3章のまとめ

ここまで見てきたように、“ことば×心理”の組み合わせは、コピーライティングを奥深く、そして魅力的なものにしているのです。

一見シンプルなフレーズでも、“人間の無意識”や“感情の機微”に触れるとき、それはただの文字列を超えたインパクトを発揮する。

その結果、「売れる」「興味を惹く」といった現実的な効果も当然ある。

しかし同時に、“数行で人の心を動かす”という芸術的とも言える一面も感じ取っていただけたならとても嬉しいです。

これからはコピーを書くとき、文章を書くときに、理屈と同時に“感覚”や読者の感情の動きも大事にしてみてください。

ビジネスの場面でも、「どのように書けば読み手の心を動かせるだろう?」と考えるだけで、短い文章の可能性は一気に花開いていくはず。

次の第4章では、この“心理面”をさらに一歩具体化して、“差別化するフレーズ”をどう生み出すかにフォーカスしていきます。

多くの人は「こんなフレーズ、どこから出てくるの?」と疑問を感じるかもしれませんが、実際にはあなたの中にも“種”が潜んでいるのです。

「どうやってそれを開花させ、読む人の心に強く刺すことばへ育てるか」をお伝えできればと思っています。