ビジネスの世界では「コンセプトが重要」っていうのは、しょっちゅう耳にしますよね。

ですが、頭の中でぼんやり考えているだけでは、せっかくのアイデアや理念が他者に伝わりきらないまま終わることが非常に多いです。

外から見ると

いったい何が特長なの? どんな人なの?

とスルーされがち。

だからこそ、この章では“コンセプトを言語化する”という行為の意味をもう一度考え直してみます。

なぜなら、“ことば”というツールを使ってコンセプトを描き切ることで、核心に迫ることができるから。

もしあなたが「ブランドの核となる想いをどうやって体現させればいいかな」と感じているなら、まずは気負わずに“ことば”から着手してみましょう。

デザインとか技術ばかりに注目していて、“ことば遣い”が二の次になっている状況は、めちゃくちゃありがち。

そして、その状況をひっくり返す手は“キーコピー”にあるかもしれません。

分かりやすい言い方をすると、

「これが私たちの世界観を

ギュッと凝縮した一行です」

と言えるフレーズを提示できると、周りは

「なるほど、そうなんだ」

と一瞬で腑に落ちるもの。

好きな発信者やブランドのことば遣いを思い出してみると分かりやすかったりします。

そこがビジネス全体を強力に押し上げる起爆剤にもなり得るわけです。

あなたがどんなに素晴らしい商品やサービスを抱えていても、コンセプトが曖昧なままならインパクトは弱い。

逆に、どんなに普通のアイデアでも、きちんと言語化されたコンセプトがあれば、納得を得ることができるわけです。

そこで本章では、

“コンセプト”דコピーライティング”

が生むシナジーをみていきます。

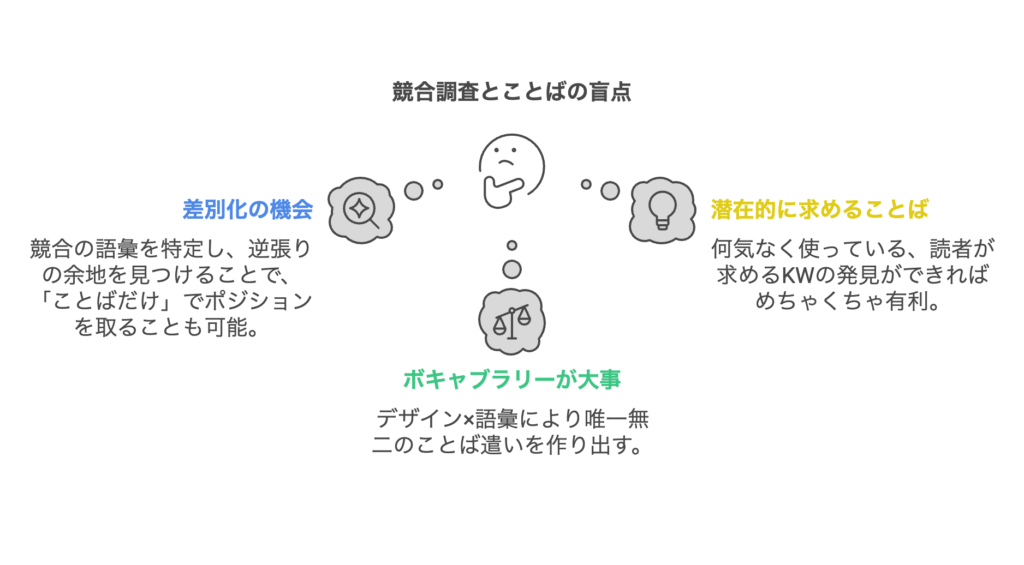

競合調査とことばの盲点

どんなジャンルでもそうですが、コンセプトを固めるにあたって、競合調査は欠かせません。

どんな市場に存在するべきかを把握し、そこにいる他ブランドが何を言い、何を届けているかを眺めるのは基本中の基本ですよね。

ですが、そのときに“デザイン”や“機能”だけを見ていて、

「表面的なキャッチフレーズを

サラッと読み流して終わり」

という状態になっていませんか?

実は“ことば遣い”こそ、意外に大きな差を生むポイントなのです。

もし市場の多くが似たような言い回しを使っているなら、そこに抜け穴や空白がないはずがありません。

あるいは、皆が同じ方向の表現を目指しているなら、あえて逆のトーンをとってみれば一気に異彩を放つことができます。

具体的には、競合が「健康的」「スピード」「最先端」などのキーワードで叫んでいるなら、あなたは「心をほどく」「ゆっくり味わう」「あえてレトロ」みたいに反対軸を提示する。

その反転によって「ここだけは別物」という強烈な印象を生む可能性があるわけです。

さらに、競合を調べるときに見落としがちなのが“実際に使っている語彙”の深掘りです。

彼らはどんなニュアンスを込めたことばを、どんな流れで使っているのか。

強い動詞が多いのか、やわらかい形容詞を多用しているのか、それともスローガン的なフレーズでブランディングしているのか。

案外、そこをしっかり分析すると

「あれ、

この路線はまだ誰もやってないんじゃない?」

という余白が見つかるケースが多いです。皆やらないですからね。

競合はどんな表現を使ってる?──似たフレーズばかりならチャンス

実際、競合のサイトや広告、SNSを軽く見ただけでは「デザインかっこいいな」「メニューが分かりやすいな」など表面的な印象で終わりがちです。

でも、使っていることばを細かく見ていくと、競合がどういう“個性”や“世界観”を打ち出しているかがより明確に浮かび上がってきます。

キャッチフレーズを一行一行観察すると、「ここの企業はあえて英語のカタカナ表記を避けているな」「ここはユーモア路線なんかな」という風に、戦略が透けてくる。

その意図を想像してみると、「専門用語を使わないことで初心者にも受け入れられやすいのか」「面白い発信で注目を集めて、市場のパイを広げるつもりなのか」などの発見があったり。

こうした観察の中で、「うちはどうする?」という問いが生まれ、それをコンセプト決定や“キーコピー”づくりに反映すると、より鮮明な『自分たちの方向性』が出てくるわけです。

今すぐ行動!タスク

- 競合サイトや広告のキャッチコピーを3つピックアップし、その“表現の特徴”(使う単語の傾向・語尾の雰囲気など)をメモしてください。

- それらから読み取れる戦略や世界観を推測したうえで、「うちはこれと同じにするのか? 逆を行くのか?」を考えてみると、コンセプトの差別化のヒントが得られます。

“語彙”で勝負する余地──ビジュアル差別化だけでは埋もれる

デザインは強力なインパクトを作りやすい半面、みんながそこに注力しているからこそ競合が激しい分野でもある。

もし資金やリソース面で大きな勝負をかけづらいなら、“語彙”による差別化を狙うのは賢い選択だと思います。

実際、あまり目立たないシンプルデザインのサイトでも、「文章を読むと不思議と好きになる」ケースってありますよね。

ここがまさに“ことば遣い”が持つ力です。

目立つ色や美しい写真を用いなくても、ことばの選び方一つで読者が「ここは他と違うな」と感じてくれる余地が大いにある。

今すぐ行動!タスク

- ビジュアルが平凡でも「なんかこのブログ好きだな」「このブランドいいな」と感じた経験がないか思い出してください。

- なぜ好きだと思ったのか、文章表現の面に着目して理由を1つ挙げてみましょう。

見落とされがちなキーワード──読者が潜在的に求めることば

市場やユーザーが普段何気なく使っている単語ほど、実は大きな力を秘めていることがあります。

「稼げる」「差別化」「常識破壊」「知識投資」など、めちゃくちゃありがちなワードこそ、市場が求めていることばだったりします。

そこをあえてもう一度掘り下げ、「うちは”常識破壊”をこう解釈してるよ」とか「本当の”差別化”ってこういうことなんだよ」みたいな形で独自の意味を付ければ、ユーザーは「へえ、そこまで考えてるんだ」と惹かれる可能性があるわけです。

ありふれた単語でも、捉え方次第では“新鮮な概念”に変わります。

今すぐ行動!タスク

- 市場やユーザーがよく口にする単語を3つ書き出し、それを「うちはどうアレンジできるか?」と考えてみてください。

- 単なる言い換えではなく、“私たちなりの捉え方”を短い文章にしてみることで、コンセプトのオリジナリティが浮かび上がるかも。

ビッグアイデアの創出

ここまで競合調査やキーワード整理を行ってきたなら、次は“ビッグアイデア”を立ち上げるのがベターです。

ビッグアイデアとは、一言で言うと

これが世に広まったら、

ちょっと世界が変わるかも

と感じさせる大きなテーマや発想のこと。

そんな壮大なこと無理なんだけど

と思うかもしれませんが、まずことばで提示するだけなら誰でも始められます。

そして、周りからの反応を見ながら“ビッグ”かどうかを判断すればいい。

ビッグアイデアをビッグアイデアたらしめるのは、周囲の反応です。

難しく感じるかもしれませんが、最初は「当たったワードがビッグアイデア」くらいの認識でも大丈夫です。

ただ、ブランドやコンセプトを広く知らしめるためには、ビッグアイデアは避けて通れない概念です。

常識を打ち破るフレーズ──古いイメージを壊して魅力を放つ

日常でみんなが「当たり前だよね」と思っている価値観を“ひっくり返す”コピーは、強烈な磁力を持ちやすいです。

たとえば

「速いのが正義、だと思っていませんか?

私たちは逆に ‘遅さ’ に価値を見出すんです」

と宣言すれば、一瞬で耳も目も集めるでしょう。

もちろん、その先にストーリーや根拠がないと単なる逆張りで終わってしまいます。

けれど、その逆張りこそが“コンセプト”の核心になれば、読者は「おもしろいじゃん」と興味を示す。

“え、なにそれ”の反応こそが、新しい扉を開く合図になります。

今すぐ行動!タスク

- 「あなたの業界やジャンルで当然のように信じられている常識」を1つ挙げて、あえて逆の視点をコピーとして表現してみてください。(ブログの毎日投稿、Xのいいね周りなど)

- もしそのコピーに説得力を加えられたら、大きな起爆剤(ビッグアイデア)になる可能性があります。

未完成コピーの威力──プロトタイプ段階で“話題”を先取り

「まだコンセプトが完璧に定まっていないのに

キーコピーなんか作れないよ…」

と思うのはもったいない。

むしろ、

「未完成なんだけど、”副業経験ゼロの人の方が稼ぎやすい”みたいな話興味ある人いる?」

とプロトタイプのフレーズを出してみる方法もあります。

周囲が「それは面白そう」「気になる」と言ってくれるか、「いらない」と否定的か。

ハマったらコンセプトやアイデアになるかもしれないわけです。

つまりプロトタイプを出してみて、その反応を見て、コンセプトやアイデアを修正すればいいのです。

今すぐ行動!タスク

- いま構想中のアイデアやブランドコンセプトがあるなら、あえて「未完成」を明かしたコピーを作り、身近な人に見せてみましょう。

- どんな反応が得られるか、賛否含めて観察すると、“ビッグアイデア”に育てる方向性が見える。

話題づくりと炎上リスク──「攻めすぎ」とのギリギリの境目

強烈なキャッチコピーを打ち出すほど、話題性が上がると同時に炎上リスクも高まります。

ここは“ブランディングの選択”ですね。

ある程度の波風を立てても突き抜けたいなら、ネガティブへの反応や炎上後の立ち回りを準備しておいて、燃やしてしまうのもありです。

逆に「炎上したくない」というなら、少しトーンダウンしながらも独自性を保つ落としどころを探る。

いずれにせよ“印象に残る”には何らかのパンチがいるというのは現実で、そのパンチの振り幅をどう設定するかがブランディングの戦略になります。

今すぐ行動!タスク

- 自分のコンセプトを一言で表したときに、「炎上リスクは何%?」とざっくり考えてみましょう。

- 攻め度合いを3段階に分けてコピーを作り比べると、“安全”と“攻め”のどこでバランスを取るかが検討しやすくなります。

キーワード抽出からキャッチへ

ビッグアイデアを得たとして、それを最終的に“一行”や“短いコピー”に落とす段階はどう進めるか。

膨大な材料をどう絞り、どう響く形に仕上げるか。ここでコピーライティングの真価が問われます。

ブランドコア単語を羅列──本質の棚卸し

まず、あなたのブランドやプロジェクトにとって重要だと思う単語をできるだけ書き出してみましょう。

- 理念や価値観を示す抽象的なことば

- 具体的な行動や商品名

- 顧客が求めている感情(安心、ワクワク、解放感…)

- 競合と対比するうえで重要なキーワード

頭で考えるだけでなく、紙やメモで可視化するとわかりやすいです。

この段階では、「こんなの当たり前」「月並みすぎる」と思うものも含めて排除しないこと。

意外とそれが後で輝く場合があるからです。

今すぐ行動!タスク

- ブランドのコアにある単語を最低10個リストアップしてください。

- そのうち3つくらいは「ちょっと普通すぎるな」と思う単語もあえて入れる。

後で化ける可能性があるかもしれません。

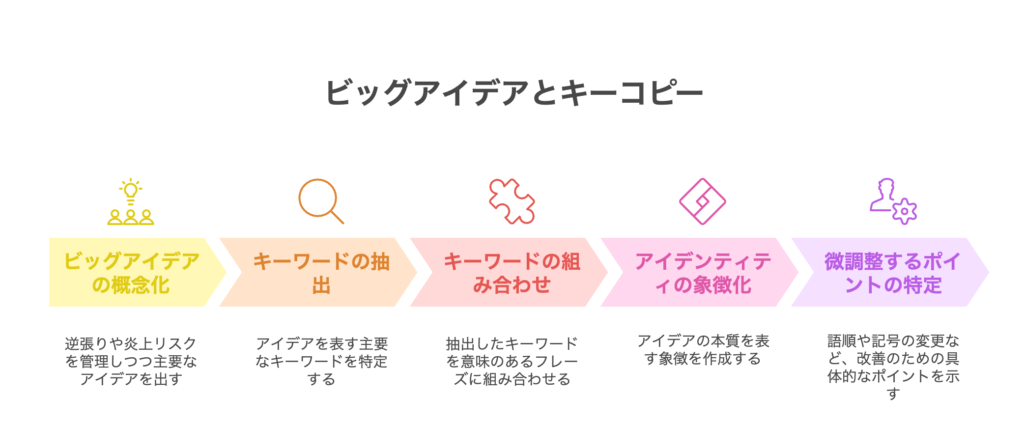

リストアップ→組み合わせ→短縮→象徴化──奇跡の一行が生まれるプロセス

次に、リストアップした単語を自由に組み合わせてみてください。

意外なペアを作ったり、短縮形を思いついたらそれをメモしたり。

最初はとにかく量産し、後で選別する。

例:「世界観」「ノウハウ」「実績」「発信頻度」「個性」とかリストアップした中から、「世界観の実績」みたいなフレーズが生まれるかもしれない。

「発信頻度は個性を生み出す」というフレーズが生まれるかもしれない。

変に感じても捨てずに取り置きしておくと、ある瞬間に「これだ!」と輝くかもしれません。

最後に“象徴化”のステップとして、あまりにも説明的なら削る、逆にわかりにくすぎるなら少し補うなど微調整を行う。

1文字の表記ゆれが大きな違いを生むこともあるので、妥協せずいろいろ試してみてください。

今すぐ行動!タスク

- 上でリストアップした単語を2~3個セットで組み合わせたフレーズを、最低5つ作ってみてください。

- そこから“象徴化”として削ったり語尾を変えたりして、最終形に近いものを1~2個選び抜いてください。

微調整で“刺さる”一言に変貌──最後のひと手間が勝敗を分ける

「できた!」と思ったコピーをさらに10通りくらい書き直してみると「こっちのほうがいいじゃん」となるケースが多々あります。

最初のひらめきに満足せず、粘り強く修正するかどうかが勝敗を分けるといっても過言ではありません。

- 語順を入れ替える

- 句読点の位置をずらす

- 大文字・ひらがな・カタカナ表記を変える

- “…”など記号を加えてニュアンスをプラスする

そういう微細な調整こそが“短い文章ならではの大仕事”。

今すぐ行動!タスク

- 先ほどの最終形候補をもう10パターン書き直す(語順や表記を変えるなど)。

- それらを読み比べてみると、「こっちの方がすごいじゃん」に出会えます。

第5章のまとめ

「めんどくせ〜〜〜」と思ったあなた、正解の反応です。

ですが、めんどくせーので誰もやらないのです。

そして誰もやらないからこそ、“コンセプトを言語化する”意味が際立ち、あなたのブランドやビジネスが強化されるわけです。

一度“キーコピー”ができあがると、それを軸にデザインや施策、コミュニケーションのすべてをまとめられます。

そして何より、そのコピーを目にする人が「ああ、ここってこういう考え方なんだ」と一瞬で理解し、興味を持ってくれる可能性が大いに高まる。

まさに“ことばで世界観を描く”効果ですね。

無理に大げさなフレーズを作る必要はありませんが、あなた独自の視点が盛り込まれた一行は、単なる情報以上の魅力を放ちます。

最後にもう一度強調したいのは、完璧を求めすぎないということ。

書いては捨て、書いては直し、周囲の反応を見てまた直し。

コピーライティングはそうした反復の先に“光る”瞬間が訪れる領域です。

今回ご紹介した流れで試作を繰り返していると、確実に言語感覚が研ぎ澄まされ、自分だけのことばでコンセプトを語れるようになります。

次の第6章では、そうして生まれたキーコピーやコンセプトを、SNSや広告・LPなど、実際のチャネルでどう活かすかを掘り下げます。

短いコピーの使い道は無限大。

どの媒体でどう見せるかによって、同じ一行でも受け手の受け取り方がガラリと変わるからこそ、そこに戦略を仕込むのが面白いんですよね。