いまの時代、伝えたいメッセージがどの場所で届くかで、その印象が大きく変わります。

ある人は動画の音声をミュートで見ているかもしれないし、他のある人はスマホ画面の文字を一瞬で流し読みしているかもしれない。音声だけを垂れ流しにしている人もいる。

そう考えると、ことばは“同じもの”を投げればいい、というシンプルな話でもないんですよね。

いままで作ってきたコピーやフレーズをどう運ぶか。

- SNSで運ぶのか

- ブログ記事にするのか

- noteに長文を綴るのか

- Youtube用に動画を作るか

- etc…

いくらでも手段があります。

そこに合わせて見せ方を変えるだけで、“あれ、こんなに反応が違うの?”と思うような結果が出ることがあります。

きっとあなたも「だいぶ前に考えていた言い回しを、SNSで出したら意外とウケていた」みたいな体験、あるんじゃないでしょうか。

では具体的に、SNS、Web広告、LP(ランディングページ)、それからオフライン広告のような世界で、どんな工夫をすればいいのか。

「いつもの書き方をちょっと変えただけで意外と差が出るもんだね」と思えるかもしれません。

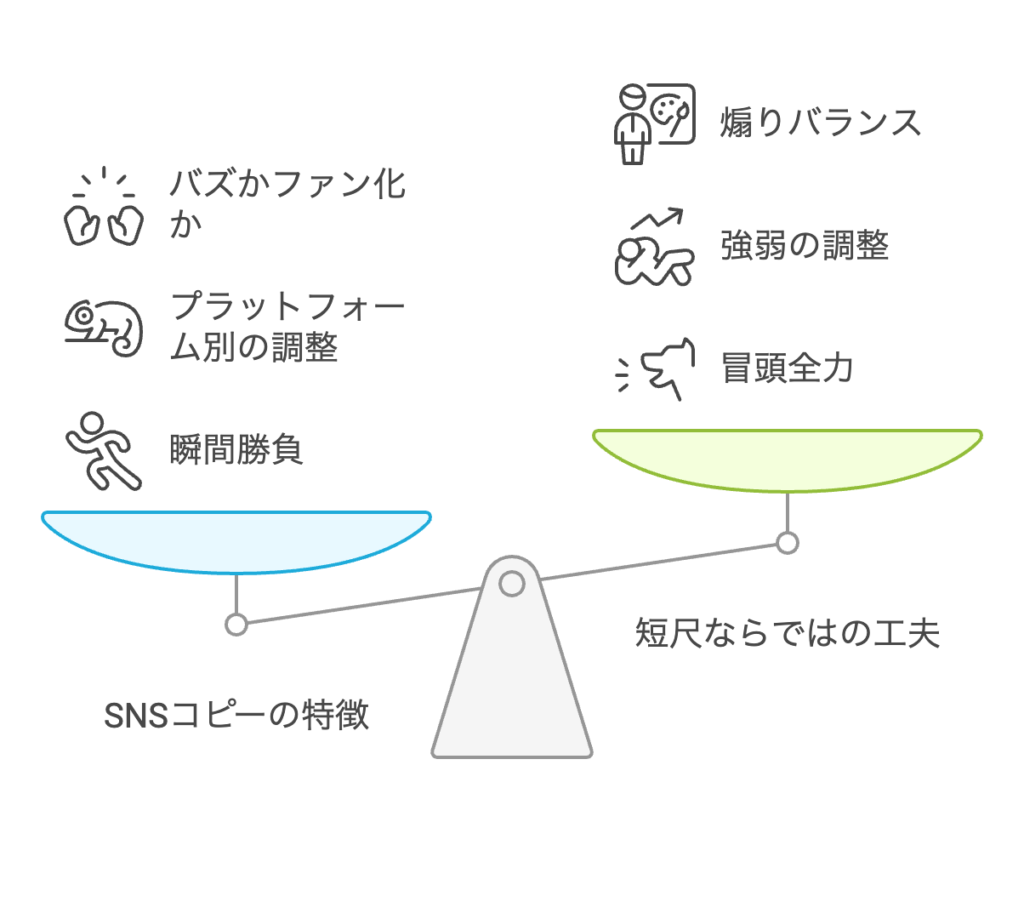

SNSでの短尺コピー

SNSは、とにかく投稿のサイクルが速いですよね。

スクロールしていけば文章はすぐ流れて消えるし、同じ画面の中に写真も動画も文字もひしめいている。

そんな目まぐるしい環境だからこそ、あなたが放つひとことが光るかどうかは“一瞬”にかかっているんですよね。

X, Instagram, TikTok…──プラットフォーム別にトーンを切り替える

SNSと一口に言っても、X(旧Twitter)なら瞬発力と140字の制約、Instagramなら写真・リールが主役、TikTokなら動画の冒頭が命。

もしXに長い文章を貼り付けても、読まれる前にスルーされるかもしれないし、インスタで写真に合わないキャッチコピーをつければ「なんか違う…」と思われる可能性がある。

TikTokなら動画の画面に載せるテロップ一行が、なんでかすごく目を引く場合だってあります。

要するに、“運ぶ場所”が違えば、あなたのコピーはそこのルールにあわせて姿を変える必要がある。

ちょっとした書き出しの工夫で、「使いづらかったことば」が名脇役に変わる可能性もあるわけですね。

今すぐ行動!タスク

- あなたが今使っている(あるいは使いたい)SNSを1つ選んでください。

- そこでの発信が“何秒” or “何文字”くらい見てもらえるか想定し、その制約にあわせてコピーを再調整してみましょう(余計な前置きを削る、逆に簡潔すぎるなら少し説明を足す、など)。

140字or数秒動画の極意──短時間で“スワイプ止め”

SNSを運用していると「どう書けば数秒や140字程度で読者の目を止められるのか?」という課題にぶつかりますよね。

その課題に対するアプローチとして、多くの人が、疑問やギャップで始めるパターンを採用しがちです。

「こんなふうに損していませんか?」とか「実は昨日まで私も勘違いしてました…」みたいに、相手の脳を「え、何それ?」と思わせる。

確かに効果的ではあるのですが、煽りすぎると怪しさ全開になるし、読者がSNSでの過度な売り込みに疲れているかもしれないのでバランスは大切です。

だからこそ、各SNS特有の空気感に応じて強弱を調整すると良いです。

受信者側のリテラシーによって変えるべきなのです。

たとえばXなら、リテラシーが比較的高い層が多いので、あからさまな売り込みは嫌われがちです。なのでXなら、「こんなふうに損していませんか?」みたいなテンプレよりも「やばい、今まで気づかなかったけど⚪︎⚪︎でめちゃくちゃ損してた・・・」みたいな書き出しにしてみたり。

TikTokやThreadsであれば、コテコテのテンプレでもまだ通用します。

各SNS特有のUI/UXだけでなく、どんな属性の人がそのSNSを利用しているのか考えるとウケる投稿が作れるようになる。

何しろ、短尺の世界は“初手”が超重要。

ヘッドラインにあたる一行目や冒頭の単語が退屈だと、あっという間にスワイプされてしまうので、書き出しには細心の注意が必要です。

今すぐ行動!タスク

- SNSで投稿するなら、最初の5文字・1行目に全力を注いで書き直してみてください。

- 普段、「どうでもいい導入」で始まっていないか見返すだけでも大きく変わってきます。

バズより継続エンゲージ──一発屋で終わらないファンづくり

SNSといえば“バズる”ことに注目されがちですが、本当にブランドや発信者を支えてくれるのは長期的に愛してくれるファン。

バズった投稿の下にアフィリンクを載せても全然売れていないのとか分かりやすいですよね。

一回のバズでフォロワーが増えても、その後の投稿に興味を持ってもらえなければ意味が薄い。

むしろ、普段の投稿から“あなたらしいトーン”を貫き、読者にとって「この人の文章はなんか落ち着く」と感じてもらったほうが、長くエンゲージしてもらいやすいわけです。

コピーライティング的には、強すぎる煽りや誇張はしないけれど、少しずつ日常的に“惹かれる”ような言い回しを提示することが大事と言えます。

これはブランディングにも直結していて、

あなたが望むなら攻めのコピーで突っ走るのもありですが、ファン化を狙うなら無理に売り込みすぎず“この雰囲気が心地いい”と思わせるコピーを日々出す戦略もあるわけです。

今すぐ行動!タスク

- 同じテーマで「バズを狙った強めの投稿」と「あなたらしさで日常的に好感を積み上げる投稿」の2パターンの書き方を、それぞれ試作してみましょう。好きな発信者がいれば、その人の日常っぽい投稿を参考にしてみてください。

- 実際に投稿してみて反応を比べると、あなたのフォロワー層にどちらが合っているかが見えてきます。

Web広告・LP・バナーでの強烈訴求

「商品を売る」と聞くと、Web広告やLP(ランディングページ)を思い浮かべる方が多いと思います。

というわけでここでは、より“セールス”に直結しやすいメディア向けのコピーについて考えてみます。

1行キャッチ×画像連動──ビジュアルとコピーの相乗効果

バナー広告やサイト上の小さな枠で、いかに視線を止めるか。

写真やイラストだけでもある程度インパクトは作れますが、そこに一行キャッチがピタッとはまるとより強く印象づけられます。

たとえば、夜の静かな風景写真+「まさか、あの頃の夢がここで蘇るなんて。」のようなコピー。

写真を見るだけだと「夜景か…キレイですね」止まりですが、そこに謎めいた一行が追加されることで、「何が蘇るの?」と興味を抱くのが人間心理です。

パズルの最後の1個が埋まらないと気持ち悪い感覚で、余白を埋めたがるわけです。

ちなみに、意外な場所ですが、「写真で一言ボケて」なんかはアイデアの参考になったりします。

今すぐ行動!タスク

- あなたのビジネス(または想定のビジネス)で使えそうなビジュアル1点を選び、その写真やイラストをさらに引き立てる一行キャッチを3つ考えてみてください。

- 「この画像になんの文章を添えれば、一瞬で目を止めてもらえるか?」と想像力を働かせてみましょう。

ヘッドラインの動線設計──次を読みたくなる“階段”を用意

LP(ランディングページ)は長文になりがちですが、最初のヘッドラインがすべてを左右すると言っても過言じゃありません。

- 「○○で人生が変わる…と思ったら大間違い」とか

- 「実は、あなたがまだ気づいていないだけ」とか、

(この例は少し陳腐ですが)想定読者がスルーできない一言で惹き込む。

ただし、その後の本文で“しっかりと裏づけ”や“納得感”を与えないと、読者は途中で「なんだ、最初と言ってること違うじゃん」と失望して離脱します。

だから、ヘッドラインで期待を煽るなら本文でちゃんと応える。

逆に言えば、本文に自信があるならヘッドラインで惹きつけて読んでもらう必要があるわけです。

これがLPにおける動線設計の鉄則です。

今すぐ行動!タスク

- LPを書くなら、冒頭に衝撃的な一文を置くか、それとも共感度を高める一文を置くか、2パターンを試作してください。

- それぞれ本文でどうフォローするかもメモし、「ヘッドライン→本文」「本文→ヘッドライン」の整合性があるかチェックしてみましょう。

長文LPで“メリハリ”を作る──飽きさせず最後まで読み込ませる演出

LPが長くなる場合は、読者が途中で飽きるリスクが高いです。

そこでコピーライティング的な演出として、見出し(サブヘッド)を適度に配置し、その一言で「お?まだ読もうかな」と思わせる方法が古典的ですが効果的です。

たとえば「ここからが本題」みたいなサブヘッドをドーンと大きくして、意識をリセットする。

要点だけサクッと伝える箇条書きを挟むなど、文章量をコントロールするのもいい。

一文だけポエムのようなコピーを入れて空気を変えるのもアリです。

どこで休憩させて、

どこで再び興味を高めるか

を考えながらコピーを配分すると、長文でも読み通される確率が上がります。

今すぐ行動!タスク

- LPの本文で、サブヘッドとなる短いコピーを3つ(途中の区切り用)作ってみてください(例:「ここがあなたの転機」「気づいていましたか?」など)。

- それを実際に本文に挿入して口に出して読んでみて、“読むリズム”がどう変わるか体感してみましょう。

オフライン広告・チラシ・ポスター

オンラインが主流でも、駅のポスターや街頭広告、新聞・雑誌広告などのオフライン媒体が消えたわけではありません。

そこで反響を得てSNSに写真が上がり、バズるなんて例も普通にありますよね。

また、オフライン広告の考え方は当然オンラインにも十分活かせるので、知っておいて損はないです。

限られたスペースで最大効果──一目で読み手の脳内に焼き付ける

大きなポスターや看板でも、実際に使える文字スペースは驚くほど小さかったりします。

そして人々は数秒か一瞬で通り過ぎるだけ。

だからこそ、一撃のキャッチコピーが必須になってくるわけです。

チラシでも同様で、手に取った人が最初の5秒で「要らない」と思えば速攻ゴミ箱行きです。

1行を強調するだけでなく、情報を詰め込みすぎないのが大切。

オフラインだからこそ余白を生かし、読者を「ん?」と立ち止まらせたいですね。

今すぐ行動!タスク

- あなたがもしポスターやチラシを作るなら、限られたスペースに入れる文字数はどれくらいがベストか考えてみてください。

- 試しに20文字以内のフレーズを考え、写真やイラスト1点だけと合わせたイメージでデザインを想像すると、意外とインパクトが作れるかもしれません。

情景が浮かぶことば選び──紙媒体ならではの“想像力”を誘発

紙媒体は、人が歩きながらチラッと見ることもあれば、家に持ち帰って机の上で眺めるかもしれない。

だからこそ、じっくり味わう時間が発生するんですよね。

そこを生かして、あえて余白の多いデザイン+詩的なコピーで「何だか味わい深い…」と感じさせる方法もある。

「夜の静寂に染み込む一杯」とだけ書いてあると、読み手はコーヒーか紅茶かワインか何なのか想像を巡らせるかもしれません。

そういう“イメージの余地”を残すのがオフラインの特性と相性良しです。

今すぐ行動!タスク

- 新聞や雑誌、駅ポスターなどで好きな広告を思い浮かべ、そのコピーをなぜ好きか分析してみてください。

- “余白”や“想像力”を刺激している仕掛けがないか探すと、“紙ならでは”の演出を学べるはず。

新聞・雑誌×余白の使い方──佇まいと組み合わせ“深み”を演出

SNSでは画面が騒がしくなりがちですが、新聞・雑誌だと“静かな余白”が映えたりします。

真っ白な紙面の中央に短いコピーを置くだけで読者の心をグッとつかむこともある。

あえて写真を使わずに文章だけで雰囲気を作る“文字広告”なんてのも、逆に目を引くんですよね。

紙は現物を手で持つ分、読者の意識が比較的深く浸透しやすいという一面もあります。

いまだに電子書籍より紙の書籍を読む人も、そんな理由だったりしますよね。

デジタルだとスクロールで流し見するところを、紙なら自然と視線を当て続ける時間が長いのです。

だから「強すぎる煽り文句」より「スッと入り込む余白」の方が効果的だったりするわけです。

「余白」のある文章は、紙面だけでなくオンラインでもめちゃくちゃ効果あります。

今すぐ行動!タスク

- 新聞や雑誌広告を想定して、写真なし・余白多めを前提に20~30文字のコピーを作ってみてください。

- 読者が「このことば、なんだか余韻がある…」と思えるような演出が目指せるか試してみましょう。

第6章のまとめ

“伝える本質”は変わらないですが、どのチャネルで届けるかによってコピーの形は多彩です。

SNS、Web広告、LP、オフライン広告… どれも読む人の心理状態や時間の使い方が違うからこそ、コピーも最適化すればグッと効果が上がる。

もし今までは「同じ文章をどこにでも貼ってた」というなら、ほんの少しカスタマイズを入れるだけで様子が変わります。

- 短尺SNSでは最初の5文字を勝負に出す。

- LPでは長文のメリハリを作る。

- チラシやポスターでは余白と一言のインパクトで止める。

というように、状況ごとにどう読まれるかをイメージするのが大切なんですね。

そして実際に試してみると、「あれ、こんな小さな書き換えで反応が違うんだ」と驚くケースがあるはず。

次の第7章では、こうした試行錯誤をさらにスムーズに進める“推敲・ワークショップ”に焦点を当てて、どうやってコピーを仕上げていけばいいかを具体的に考えていきます。

“書いて→直して→また書いて”を回すたびに、あなたの文章は洗練されていく。

そのプロセスをどう楽しむかが、コピーライティングを続けるうえではとても重要だし、本質とも言えちゃいます。